Las cuentas no cuadran. Algo sucede detrás de cada celebración de días con cero homicidios. Solo en agosto, fueron omitidos del registro oficial 3 asesinatos de mujeres. Aún así, el gobierno celebró mil días sin homicidios el 30 de ese mismo mes. Sin embargo, la celebración se opaca al escarbar en lo profundo de los datos recopilados por organizaciones de mujeres y observatorios de violencia de género. Los asesinatos de mujeres no categorizados como feminicidios cuando cumplen estas características es un hecho que incumple con la LEIV y otros tratados internacionales sobre derechos y protección hacia las mujeres y niñas. Además, desconoce el delito, puede favorecer a la impunidad y desprovee a las familias del derecho a la verdad y la reparación.

Estos son los feminicidios que no importan en el país más seguro del hemisferio occidental.

Por: Redacción

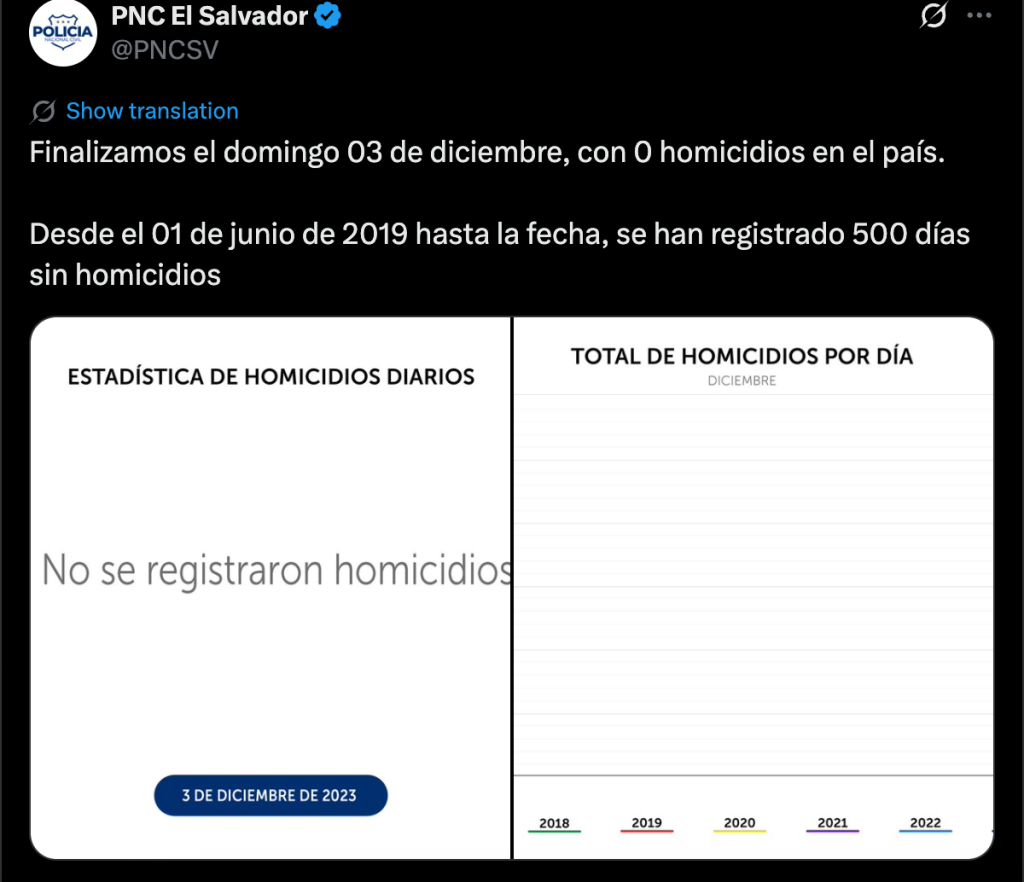

El 30 de agosto de 2025, Nayib Bukele anunció que El Salvador llevaba un acumulado de 1,000 días sin homicidios, desde que asumió su primer mandato constitucional en 2019. Sin brindar mayores detalles, llamó a la reflexión, agradeció a dios y al gabinete de seguridad. Sin embargo, la celebración se ve opacada cuando se escarba dentro de los datos recopilados por organizaciones de mujeres y observatorios de violencia: Más de 500 mujeres fueron asesinadas en El Salvador desde la llegada del actual presidente en junio de 2019 a noviembre de 2025.

El registro que realiza la Asamblea Feminista, con información oficial y de monitoreo de medios, afirma que de junio 2019 a noviembre 2025 se registran 579 mujeres asesinadas en el país. Mientras tanto, con la información recopilada por el Observatorio de Violencia contra la mujer, de ORMUSA, la cifra se reduce a 535 durante el mismo periodo. El Observatorio, que también realiza un análisis del monitoreo de casos mes a mes, registra que desde 2019 en El Salvador no ha habido ni un mes sin una mujer asesinada.

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Las cuentas no cuadran. Algo sucede detrás de cada celebración de días con cero homicidios. Por ejemplo, las cifras oficiales del mes de agosto reportan 4 homicidios ese mes, cometidos el 1, 8, 22 y 27 de agosto, sin tomar en cuenta los asesinatos de mujeres ocurridos el 2, 3 y 29 de agosto.El 2 de agosto circuló en redes sociales el hallazgo del cuerpo de María Arely Díaz, de 65 años, asesinada en el cantón El Talpetate, en Usulután. El cuerpo, según la denuncia, presentaba lesiones de arma blanca. La policía se había hecho presente al lugar. Por su parte, el 3 de agosto, la cuenta Desaparecidos SOS El Salvador —red social que publica denuncias de personas desaparecidas— informó el hallazgo del cuerpo de una mujer en Apopa, correspondiente a Ana Iris Chinchilla, de 30 años. El principal sospechoso es su expareja, dice la denuncia.

Casi un mes después, el 29 de agosto, el cuerpo de Alma de la Paz fue encontrado en Ciudad Delgado. Según una nota de La Prensa Gráfica, el personal forense informó a la familia que el cuerpo tenía el brazo derecho y varias costillas quebradas y que una de ellas le perforó el pulmón. Aun con la sospecha de muerte violenta o posible feminicidio, el reporte de medicina legal afirma que la muerte se dio por “edema agudo de pulmón (causa preliminar, pendientes estudios complementarios)”. Este asesinato tampoco fue registrado ni el 29 ni el 30 de agosto, cuando el presidente anunció los mil días sin homicidios.

Este parece ser un patrón en el gobierno de Nayib Bukele. El 3 diciembre de 2023, circuló la denuncia del hallazgo de un cuerpo en el municipio de Nombre de Jesús, en Chalatenango. Una mujer de aproximadamente 20 años en estado de embarazo y presentando señales de violencia. Ese mismo día, las autoridades informaron que finalizaban su jornada con cero homicidios y que acumulaban a la fecha 500 días sin homicidios desde junio de 2019.

En este panorama, lo que surge son preguntas para entender estas acciones: ¿Es posible que las autoridades estén omitiendo el registro de feminicidios en sus datos? ¿Por qué no todas las muertes violentas de mujeres son catalogadas como feminicidios, incluso si algunas cumplen con las características? ¿por qué la palabra feminicidio o violencia contra la mujer ya no figura en las publicaciones de cuentas oficiales?

Un Estado que generaliza la muerte e incumple con una ley especial

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las mujeres (LEIV) cataloga en su artículo 45 al feminicidio como un crimen de odio y menosprecio contra las mujeres por su condición de mujer. Para una especialista en violencia contra las mujeres —quien habló con Revista La Brújula en anonimato por cuestiones de seguridad—, el odio hacia las mujeres es el núcleo central para comprender el feminicidio y lo que lo distingue de un homicidios. Este enfoque cambia la forma de investigarlo, modifica la narrativa desde donde se explica y también implica un impacto distinto en las familias de las víctimas.

“Parte de la reparación integral del daño en crímenes como estos tiene que ver con el derecho a la verdad. Cuando la verdad se vulnera, estamos entendiendo que el daño se perpetúa. No es lo mismo que digan que mi hija se extravió a que a mi hija la desaparecieron”.

La especialista señaló que para las familias es fundamental que el Estado clasifique correctamente una conducta criminal, porque esa categoría determina cómo se investiga el caso. Explicó que cuando un hecho se reconoce como un crimen de odio, con un dolo específico, la investigación se orienta hacia otras líneas, requiere evidencia distinta y aumenta la posibilidad de obtener una condena. En cambio, si se trata como un delito con dolo genérico, la investigación pierde solidez y puede terminar favoreciendo la impunidad.

Además, considera que no catalogar los feminicidios según la ley vigente, tiene riesgos para la familia, ya que al no saber que a su familiar la asesinaron por misoginia u odio, tendrá otras respuestas de autoprotección. También considera que hay un claro mensaje para la sociedad: Sí hay seguridad, pero hay poblaciones con menos protección y prioridad para el Estado.

“No es lo mismo decir que no hay homicidios o que están ocurriendo homicidios accidentales y esporádicos, a decir sí hay seguridad, pero los crímenes de odio se mantienen. Esto deja bien claro qué poblaciones tienen menos duelo social. No tener capacidad de duelo social quiere decir que nos degradan de la protección, de ser un bien jurídico protegido por el Estado”.

En las estadísticas de la Fiscalía General de la República ocurre lo mismo. Los homicidios intencionales están clasificados como delincuencia general, intolerancia social e intolerancia familiar. La especialista nos explica que dicha clasificación obedece a una estrategia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de comparabilidad de datos y que los países de la región pudieran ser comparables. Sin embargo, considera que mantener este tipo de clasificación genera menos alertas.

Fuente: https://www.fiscalia.gob.sv/estadisticas/

“Si yo digo intolerancia familiar puede ser muy grave, pero no es lo mismo que yo diga feminicidio, o sea, de nuevo crímenes de odio. Ya sabemos que en la familia hay socialmente un imaginario que tolera que las violencias ocurran y representan menos alertas de seguridad que si lo hacen entre desconocidos”.

Cuestiona también que no estén incluidos los suicidios feminicidas, ya que El Salvador es uno de los pocos países que tiene regulado este crimen en su legislación. “A priori, el Estado tendría que investigar como suicidio feminicida a descartar todos los suicidios de mujeres. Sin embargo, el dato no aparece, a pesar de que han habido suicidios de mujeres, está claro que esto se ha ido desregulando, la política criminal del país está diciendo que esa conducta no necesariamente va a ser algo perseguible”.

Una narrativa que revictimiza. Un Estado que desampara

El celular de Nataly se había descargado. Un hombre ofreció llevarla a un lugar para cargarlo, “donde un tal ‘yerro’, un señor que tiene una tienda”, relató una familiar. “Luego, dicen que la llegaron a traer en una camioneta negra. A ella la encontraron desnuda, con su ropa y su carterita a la par, sin el celular ni su tarjeta de débito. Solo la reconocieron por sus tatuajes, porque la cara estaba irreconocible”.

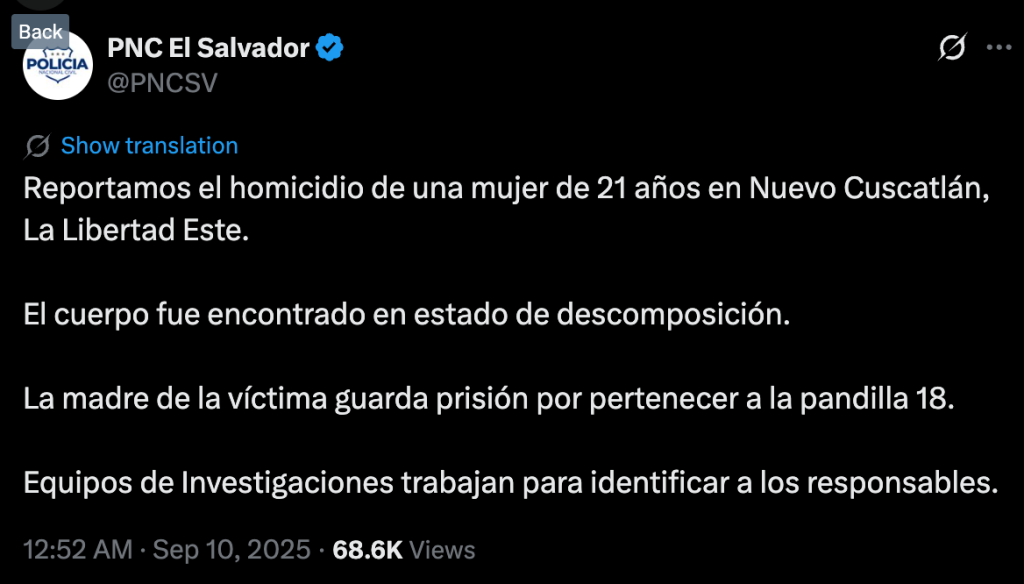

La noche del martes 9 de septiembre, la Policía Nacional Civil confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el distrito de Nuevo Cuscatlán. Era Nataly Gomez Bernal, quien había sido reportada como desaparecida el 5 de ese mismo mes por sus familiares. En su publicación, las autoridades describieron el hecho como un “homicidio”, sin agregar mayores detalles del hallazgo, pero sí enfatizó en detalles sobre la familia de la víctima que la revictimiza desde el discurso oficial, mencionando que era familiar de miembros de organizaciones criminales.

Durante esos días, circuló en redes sociales un video donde se puede ver a Nataly en una fiesta a la que había asistido el día de su desaparición. El relato de su familiar, quien pidió no ser identificada por seguridad, hace un recuento del día de su desaparición, según la información que recolectaron entre amigos y vecinos. Días después, el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, hizo pública la captura de un hombre relacionado al caso.

“El hombre que capturaron la sacó de la fiesta. En los videos se ve a un joven que la va sacando, pero él se la llevó para donde ‘yerro’. Ahí le pusieron a cargar el teléfono. Cuando la llegaron a traer, el hombre ahí se quedó, así que para mí no hay seguridad si fue él o si fueron otros los que le hicieron algo”, afirmó su familiar en declaraciones días después del hecho, cuando se había realizado la captura de uno de los involucrados.

Una activista de la zona, que también pidió anonimato para evitar represalias, lamentó que hasta la fecha no haya más información sobre el caso. En Huizucar, lugar de donde era originaria Nataly, el hecho ha pasado desapercibido, “como si nada hubiera pasado, como si esas cosas no pasaran aquí”, comenta.

Afirma que el capturado es conocido en la zona por agredir a las mujeres. “Un día después del asesinato agredió a una muchacha. Quería invitarla a salir, ella le dijo que no, él se enojó y se desnudó enfrente de ella. Andaba borracho”.

La activista, a quien llamaremos Ana, recuerda que la joven de 21 años estudiaba gastronomía. “Se estaba preparando, ella estaba con su abuela nada más”. Lamenta que entre los pobladores del distrito existan opiniones que justifiquen el crimen por haber estado en una fiesta. “Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie solo por haber ido a una fiesta, ni por ninguna otra razón”, enfatiza.

La LEIV tipifica 7 tipos de violencia en su contenido: Económica, feminicida, física, psicológica y emocional, patrimonial, sexual y simbólica. Ana cuenta que en Huizucar ha conocido muchos casos de violencia contra las mujeres y que gracias a la organización de las mujeres e información que ha llegado a través de instituciones como el ISDEMU, muchas de ellas conocen la ruta para poner una denuncia e iniciar el proceso de salir del círculo de violencia. Sin embargo, dice que desde hace un par de años ya no se pueden poner denuncias en el ISDEMU.

“Todavía el año pasado llamábamos al ISDEMU y nos ayudaban, pero este año ya no. Ahora la gente va a procuraduría o a derechos humanos. Viera qué tristeza porque han botado esa institución y aquí a las mujeres les da miedo ir al juzgado o a la policía”.

Un estudio realizado por la Red Feminista frente a la violencia contra las Mujeres, REDFEM, sobre los Subsistemas de Protección para la respuesta a la violencia contra las mujeres, realizado en 4 departamentos de El Salvador, afirma que existe una brecha desigual en la atención a las mujeres entre las zonas urbanas que las rurales. Por otro lado, encontraron pocos canales digitales y tecnológicos para tomar denuncias más allá del número 126 del ISDEMU. Además, consideran que los sistemas de protección están altamente fragilizados. Ante la intolerancia y los riesgos de violencia, la tendencia indica que la situación pueda agudizarse.

La especialista en violencia contra la mujer afirma que cuando se fragilizan los sistemas de protección de las mujeres (líneas telefónicas de atención, clínicas, unidades de género, entre otras), el riesgo para ellas aumenta y podría llegar a violencias extremas o se estabilizan las violencias más recurrentes.

“Por ejemplo, una mujer que no hubiese tolerado una conducta violenta de su pareja, a priori va a la denuncia y hay un límite del Estado, va a hacer que esa violencia ya no continúe. Pero si hablamos de un sistema que no le cree o que no está bajo las condiciones que debería de estar, lo que va a ocurrir es que esa mujer va a entender que esa conducta es normal, que debe tolerarla y que si ni el Estado con todos su poder y todos sus recursos son capaces de ponerle límites, menos lo va a enfrentar ella, entonces no le queda más que someterse”.

¿Es posible que las autoridades estén omitiendo el registro de feminicidios en sus datos?, esta es una de las hipótesis que consideran organizaciones, activistas y defensoras de derechos humanos a partir de sus datos recabados y de los testimonios de familias cuyo asesinato de su familiar ni siquiera fue registrado por las autoridades.

Nos queda aún en el tintero saber ¿por qué no todas las muertes violentas de mujeres son catalogadas como feminicidios, incluso si algunas cumplen con las características?, y ¿por qué la palabra feminicidio o violencia contra la mujer ya no figura en las publicaciones de cuentas oficiales?

Para responder todas estas preguntas, intentamos contactar vía correo electrónico y por medio de encargados de prensa a representantes de la Fiscalía Adjunta de la Mujer, Niñez, Adolescencia y grupos vulnerables de la FGR, así como a representantes de la PNC, a través de la unidad de comunicaciones. Sin embargo, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

Para abogadas especialistas en género, no catalogar los feminicidios dentro de los registros oficiales incumple no solamente con una ley especial vigente (LEIV), sino también con tratados internacionales de los que El Salvador es parte, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

Además, otra de las hipótesis que plantea la especialista es que el país está modificando su política criminal, es decir, está definiendo qué conductas serán reconocidas y cuáles no. La experta agrega que también podría ocurrir que los casos estén siendo investigados pero no revelados ni registrados, aunque considera poco probable sostener investigaciones de esta manera. “Más bien iría por la hipótesis, porque solo podemos tener hipótesis por el momento, de que sea una modificación de su política criminal frente a la violación sistemática de derechos humanos de las mujeres”.

El pasado 6 de noviembre, en el modificado e innovador Centro Histórico de San Salvador, fue asesinada Yessica Solís, una mujer de 42 años que caminaba sobre la acera del Palacio Nacional. Luego de un estruendo, según testigos, su cuerpo cayó a la sombra del muro del palacio, con un disparo en el cuello. El mismo día, se conoció la versión de las autoridades: la mala manipulación de un arma larga por parte de un elemento de la Fuerza Armada provocó el disparo “accidental”. La limpieza inmediata del lugar y la foto del capturado con la sentencia de que será procesado por homicidio culposo, cerraron el caso dentro de la narrativa oficial, no sin antes ofrecer un “apoyo” a la familia de 200 mil dólares.

18 días después, la Fiscalía presentó acusación contra el miembro de la Fuerza Armada que disparó el arma, por homicidio culposo, en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. Según información de medios de comunicación, el caso cuenta con reserva.

La LEIV dice que una de las características de los feminicidios a tomar en cuenta es si fueron cometidos por “funcionarios o empleados públicos o municipales, autoridad pública o agente de autoridad”. Para las activistas feministas y especialistas consultadas para este reportaje, la violencia feminicida va más allá de la mera muerte de una mujer, sino que habla de un sistema estructural.

Para ellas, que hayan cuerpos uniformados y armados en el espacio público conecta directamente con la protección de la vida y con el problema estructural que plantea la violencia feminicida. “¿Quiénes son los que usan armas en un país? ¿A mano de quiénes están inscritas? ¿Quienes están insertados en las fuerzas de seguridad, uniformados, armados? Entonces, el hecho de que las mujeres mueran por violencia armada también habla de muertes de mujeres a manos de la misoginia. Eso caza perfectamente con la estructura del sistema patriarcal”, concluyeron.

El asesinato de Yessica Solís tampoco fue registrado como feminicidio por las autoridades.