En el Día Internacional de la Niña, rescatar la memoria de las niñas educadoras populares es reconocer que ellas han sido protagonistas de la defensa del derecho a la educación, incluso en contextos extremos. Sus experiencias forman parte de la historia de El Salvador y cuestionan las políticas actuales que siguen limitando el acceso a una educación digna.

Las rondas de alfabetización ya no existen, pero los recuerdos y enseñanzas de Esperanza, quien alfabetizó a muchas personas en los campamentos de refugio, siguen resonando. No son relatos de sacrificio ni de ternura: son testimonios de organización popular y de niñas que, en plena guerra, fueron constructoras de futuro.

Por: Redacción

Durante la guerra civil salvadoreña, los campamentos de refugiados dentro y fuera del país no fueron solo refugios: se convirtieron en espacios de organización social y resistencia. Entre alambradas, vigilancia militar y desplazamientos forzados, niñas y adolescentes asumieron una tarea central: alfabetizar a personas adultas, niños y niñas que habían quedado fuera del sistema educativo.

Muchos salvadoreños y salvadoreñas se vieron obligadas a huir del país debido a la violencia y la persecución, encontrando refugio en los campamentos en la década de los 80. Estos se convirtieron en un lugar de comunidad y solidaridad para los refugiados, y posteriormente, algunos regresaron a El Salvador para reconstruir sus vidas en sus comunidades de origen, un proceso que se conoce como repoblación, aquel retorno organizado de forma colectiva por los propios refugiados y organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

Campamentos como Mesa Grande, en Honduras, donde se asentaron comunidades organizadas en Morazán, Chalatenango y Cabañas, eran territorios cercados por el ejército hondureño y vigilados por fuerzas militares salvadoreñas. Cruzar sus límites implicaba riesgo de violencia. Pero dentro de ellos surgieron estructuras colectivas: comités de salud, talleres de oficios, programas de alimentación y círculos de alfabetización.

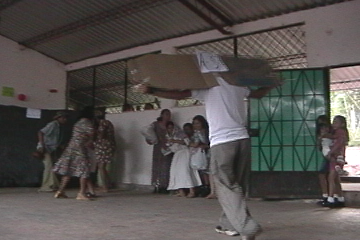

En los campos de refugiados se levantaron talleres de costura, carpintería, zapatería y sanidad. Fueron espacios donde la comunidad tejió, con sus propias manos, la posibilidad de sostenerse y cuidarse colectivamente.// FOTOGRAFÍAS: Cortesía, Banco de fotos FdA

La alfabetización en los refugios fue una de las tareas importantes desarrolladas en su mayoría por niñas, muchas entre 12 y 18 años, eran refugiadas, pero también maestras formadas en procesos comunitarios. Su trabajo no se limitaba a enseñar letras: implicaba garantizar que, incluso en medio de la guerra, las comunidades tuvieran acceso a información, cultura y herramientas básicas para la organización.

Esperanza desempeñó está tarea y alfabetizó más de un 80% de la población que no sabía leer y escribir. “Se creó un organismo de educación para enseñanza y aprendizaje básico a las niñas y niños, también a personas adultas” recuerda.

La metodología de enseñanza comprendía el método silábico y la palabra generadora del entorno. Esto significa que las palabras empleadas en el proceso de enseñanza se referían a personas, cosas o fenómenos propios del contexto. En el caso de los refugios, por ejemplo, para enseñar las vocales se utilizaba la palabra “refugiados”, porque lleva las cinco vocales.

Esperanza, enfatiza que no solo se enseñaba a leer y escribir, sino también a tener plena conciencia de su entorno y no olvidar lo que sucedía en el país.

Ese orgullo de aprender, no importa la edad

En medio del contexto de guerra, los espacios de alfabetización reunían a personas de todas las edades. En el círculo del campamento Los Amates en Chalatenango, estaban dos jóvenes de quince años que ayudaban en el campamento, el nieto de la cocinera, un niño de aproximadamente cinco años, y un señor mayor, que probablemente tenía más de 60. “Tenía el pelo cano”, cuenta Alba quien era jefa sanitaria de ese campamento.

“En el campamento donde yo estaba, que era de logística sanitaria, había una cipota radista que venía del campamento de Mesa Grande. Tendría unos quince años, y como muchas de allá, sabía leer y escribir, a ella se le asignó la tarea de ese círculo de alfabetización, se hacían rondas para enseñar letras, palabras con juegos”, rememora.

La imagen que más la marcó fue la de ese adulto mayor que, aunque al principio apenas podía reconocer las letras, insistía en asistir convencido de que aprender a leer era vital. Su logro más significativo llegó cuando pudo leer el Almanaque Bristol, un libro sencillo muy usado en el campo para consultar fases lunares y consejos agrícolas.

Alba recuerda cómo ese señor mayor se transformaba en un niño cuando estaba en clase. Jugaba, hacía rondas, cantaba, participaba en las lecturas. «La cipota les decía que no era solo estar sentado aprendiendo, sino que era una herramienta y aunque quizás no fue así sus palabras pero eran herramientas de sobrevivencia las que ella les estaba dando”, dice Alba

Los círculos de alfabetización eran espacios integradores y vivos. Niñas, niños, jóvenes y personas adultas aprendían juntos, cantaban, jugaban, hacían rondas y participaban activamente en las lecturas// FOTOGRAFÍAS: Cortesía, Banco de fotos FdA

El Almanaque Bristol es la enciclopedia de bolsillo en el campo desde inicios del Siglo XX. Trae consejos de agricultura, recetas caseras y lecturas de cultura general. // FOTOGRAFÍA: Tomada de Internet

Con nuestras propias palabras

En Chalatenango, el proceso de creación de materiales educativos fue una experiencia profundamente significativa y colectiva. Desde el inicio, se priorizó el trabajo participativo en el que niñas alfabetizadoras de la comunidad jugaron un rol central, ya que eran ellas quienes conocían de primera mano el lenguaje, las costumbres y las realidades de su entorno. Su participación fue clave para garantizar que los contenidos respondieron verdaderamente al contexto local.

Durante ese tiempo, se contó también con el acompañamiento de una delegación española con experiencia en procesos pedagógicos populares. Alba destaca que fue un intercambio enriquecedor para todxs, ya que, en lugar de imponer métodos, trabajaron de forma respetuosa y solidaria. Su apoyo técnico fortaleció el proceso, al tiempo que aprendían junto a la comunidad.

A partir de ese esfuerzo conjunto se diseñaron cartillas educativas adaptadas al contexto, al lenguaje y a las situaciones cotidianas de las zonas donde se desarrollaban los círculos de alfabetización. Estas cartillas fueron impresas y distribuidas como parte de la estrategia de enseñanza, convirtiéndose en una herramienta accesible, cercana y significativa para quienes participaban en el proceso.

Más adelante, además de las cartillas de lectura y escritura, se elaboró una cartilla introductoria a las matemáticas, pensada también desde las necesidades concretas de las personas adultas. La propuesta no se limitaba únicamente a enseñar a leer, escribir o hacer cuentas; se trataba de fortalecer el pensamiento crítico, brindar herramientas para la vida diaria y, sobre todo, generar espacios de reflexión, diálogo y transformación colectiva.

Leer y escribir para transformar la vida

Para Esperanza, los procesos de alfabetización en los campamentos guerrilleros no solo fueron una herramienta educativa, sino un acto profundo de transformación personal y comunitaria. Como niña educadora tiene muy presente el impacto que generaba en sus estudiantes el aprender a leer y escribir sobre todo por dos mujeres jóvenes que asistían a sus círculos de alfabetización. Una era la cocinera, Sabina, y la otra se llamaba Luz, que era apoyo del campamento

Sabina, según Esperanza, tenía un fuerte deseo de superación. “Siempre decía: Pero es que mire, yo no quiero ser cocinera siempre”, recuerda. Motivada por ese anhelo, se integró a su círculo de alfabetización. La recuerda como una joven “buza” porque después de aprender a leer y escribir, llegó a ser radista. Lamentablemente Sabina murió más adelante en la emboscada de Jesús Rojas, en abril de 1991. “Ella sabía que leer y escribir le iba a permitir hacer otras cosas”, recuerda Esperanza entre suspiros.

Por otro lado, Luz dejó una huella distinta, marcada por el humor y su particular forma de ser. La recuerda como una joven “bien mal hablada, muy coloquial y alegre”. Aunque le costó aprender, no se rindió. “‘Es que yo soy dura de mente’, decía Luz. ‘A lo mejor no voy a aprender’”. Pero todos en el campamento le daban ánimos y le ayudaban.

Cuando Luz finalmente logró leer, sus compañeros decidieron celebrarlo. Le regalaron el libro Cuentos de Barro de Salarrué. Esperanza recuerda con risa el momento en que Luz lo abrió y empezó a leer en voz alta.

“Estábamos en la ronda, y cuando leyó una parte que decía ‘hijo de puta’, nos miró a todos y dijo: ‘Pero así dice aquí en el libro, hijo de puta, no es que yo me lo estoy inventando, así dice”. Todos estallamos en carcajadas. Fue un momento tan alegre, tan de ella”, concluye.

Salarrué, tenía un estilo muy particular: poético, simbólico, con un lenguaje que evocaba lo rural y lo mágico de El Salvador, lleno de sensibilidad hacia lo humano, lo popular y lo espiritual.// FOTOGRAFÍAS: Tomadas de internet

Este tipo de experiencias, nacidas del trabajo directo con las comunidades, acompañadas por personas comprometidas y guiadas por el respeto mutuo, marcaron un momento clave dentro de los esfuerzos por llevar educación a zonas históricamente excluidas. Fue un proceso que no solo transmitía conocimientos, sino que cultivaba la conciencia, la identidad y la capacidad de imaginar futuros distintos.

*Los nombres en este reportaje han sido modificados por razones de privacidad.

.