Guardianas de la Tierra: Segunda entrega

En el caluroso departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador, se entrelazan diversas tradiciones ancestrales, como en el distrito de Santo Domingo de Guzmán, donde alrededor de 70 familias mantienen viva una labor que trasciende generaciones: la elaboración de piezas de barro. Mientras que en el cantón Sisimitepec, de Nahuizalco, artesanas del tule crean petates, sopladores y sombreros, continuando un legado artesanal y el cuidado del recurso natural que les ha permitido por muchos años ser un medio de vida.

Con manos expertas que moldean con cuidado cada figura, las mujeres no solo crean objetos, sino que tejen la historia de su comunidad. Su dedicación a estas prácticas milenarias se convierte en un acto de resistencia, portando con orgullo una herencia cultural que busca perdurar en el tiempo.

Por: Redacción

“La riqueza que voy a heredarles es que aprendan a trabajar el barro, porque de esto van a sobrevivir”, era la frase que decía la abuela de Ercilia cuando se dirigían al barrial a extraer el producto para sus artesanías. Hoy a sus 50 años, continúa con el legado y la enseñanza que ha transcurrido por generaciones.

El barro y el tule no solo son materiales esenciales en la vida cotidiana de la población de Santo Domingo de Guzmán y Sisimitepec, sino que también representan un vínculo profundo con su historia, cultura e identidad. Las mujeres han sido guardianas de estos saberes ancestrales, moldeando el barro con sus manos o utensilios para la creación de piezas como tazas, comales, floreros, platos soperos y ollas, que son fundamentales para el hogar y el comercio local.

Nosotras sobrevivimos de la tierra especialmente, por eso nos sentimos agradecidas y cuidamos nuestra madre tierra porque de ella nos alimentamos, porque de ella trabajamos

Ercilia

Lo que en su niñez recuerda como un juego mientras sus abuelas y madre elaboraban las piezas, poco a poco se convirtió en una actividad diaria que hasta la fecha elabora piezas de comal de diferentes tamaños. “Yo empecé acompañando a mi mamá en conseguir los tres materiales necesarios para las artesanías y luego a palmear los comales, porque en mi familia nos hemos dedicado al comal palmeado a mano”, recordó Ercilia.

En Santo Domingo de Guzmán, cerca de 70 familias continúan con la tradición de trabajar el barro y en cada hogar se puede observar el horno que utilizan, lo que ha convertido al lugar en un referente reconocido por su rica artesanía. La comunidad se mantiene unida a través de este oficio que se ha transmitido de generación en generación.

El proceso de trabajo en la elaboración de piezas de barro es extenso, comenzando con la recolección de los materiales necesarios. «Cada año recogemos nuestro material, que es el barro, la arena, la leña. Lo tenemos en casa para que en época lluviosa nosotros no paremos nuestro trabajo”, comenta Ercilia.

Una vez que tienen los materiales, el siguiente paso es la preparación del barro para la creación de las piezas. El proceso comienza con la humedad del barro, seguido por la mezcla con arena, lo que resulta en la consistencia adecuada para comenzar a moldear cada una de las piezas como los comales palmeados, tazas, jarrones, floreros, cacerolas y ollas que van teniendo sus formas en el torno, aunque no todas las artesanas cuentan con un torno en sus casas.

Posteriormente, las piezas deben ser endurecidas, secadas, alisadas, asoleadas y finalmente, quemadas en los hornos. Estos hornos, presentes en los hogares de las artesanas, son fundamentales para darle el toque final a los productos antes de que sean sacados a la venta y comercializados.

El proceso para lograr una pieza terminada lleva un tiempo considerable, siendo el más corto dos semanas. Sin embargo, no siempre se obtiene el resultado esperado. A veces, una parte de la producción no tiene la calidad deseada, lo que representa una pérdida.

El tule es otro arte ancestral, se practica en Nahuizalco, específicamente en la comunidad de Sisimitepec. Allí vive Teodora, una de las diez artesanas que aún preserva esta tradición. Desde los 8 años, comenzó a tejer petates, una de las piezas más comunes y útiles en la región, manteniendo viva una técnica que ha acompañado a generaciones de mujeres y hombres en su vida cotidiana.

Con el paso del tiempo, la técnica de las artesanas se fue adaptando a nuevos diseños, como el cruzado y el añadido, los cuales también se elaboran con tule teñido. Esto permite que los productos resultantes sean únicos y atractivos para sus compradores. Además de los diseños tradicionales, también produce piezas como abanicos, sopladores, sombreros y canastas para tortillas.

Para las piezas teñidas el proceso toma alrededor de un día. Primero, se tiñe durante dos horas, luego se pone al sol para que se seque. Una vez seco, se puede proceder a rajarlo, es decir, hacer pequeños cortes que simulan los hilos para tejer. “Hay que rajarlo, sobarlo. Cuando uno dice sobarlo, es porque ahí es donde se le saca el corazón del tule. Eso se hace con una vara de huiscoyol para sacar los manojitos, y con una estaquita se hace el añadido”.

Más allá de preservar estas tradiciones, ellas también han tenido que luchar por el reconocimiento y supervivencia en un país que constantemente las ha invisibilizado.

La lucha de las artesanas frente a la injusticia comercial

Con el paso de los años, el precio de la materia prima para las artesanías ha incrementado considerablemente, debido en gran parte a la deforestación y a los cambios en la calidad del suelo, lo cual está afectando directamente la producción artesanal.

En el caso de las artesanas de Santo Domingo de Guzmán, el proceso inicia con la recolección y selección del barro en los barriales cercanos. Esta tarea, aunque local, requiere tiempo y esfuerzo, ya que solo en esa etapa pueden tardar hasta tres días.

Una de las principales dificultades es la adquisición de la arena blanca, esencial para su labor. Esta debe ser comprada en la zona fronteriza de La Hachadura, lo cual implica que las artesanas deban organizarse entre varias para compartir el costo del transporte hasta ese lugar. Cada saco de arena blanca tiene un precio que oscila entre los 40 y 60 dólares, y debido a su peso, muchas veces deben pagar a mozos para que les ayuden a subirlos hasta sus hogares.

A este gasto se le suman los costos de la leña, también necesaria para el proceso de producción. Ercilia comentó que, en los últimos años, un pante de leña tiene un costo de aproximadamente $50, mientras que en el caso de la leña fina, el precio puede llegar hasta los $80. Estos insumos elevan considerablemente la inversión inicial de cada pieza artesanal.

Aquí se escaseó la arena porque del río sacábamos nuestra arena, pero hoy se terminaron, pues ya las calles todas son pavimentadas, ya no hay arena, hay que ir a traerlo hasta allá, La Hachadura. Y salimos desde las 3 de la mañana para estar llegando hasta las 12 de regreso con la arena”.

Cada pieza de barro es una historia moldeada con esfuerzo. Desde la recolección del barro hasta el calor del horno, las mujeres artesanas enfrentan altos costos en materiales como la leña y el barro, lo que pone en riesgo una tradición que ha resistido por generaciones.

Para las artesanas del tule, la escasez del material ha incrementado drásticamente su precio: antes, un rollo costaba alrededor de $60, y ahora puede encontrarse hasta en $100. Esta escasez no es casual, sino consecuencia directa de la deforestación provocada por empresas constructoras que han arrasado humedales y zonas de cultivo, para dar paso a proyectos urbanísticos e industriales.

Ante esta escasez y el bajo precio comercial en las piezas lisas o naturales, Teodora y otros artesanos están trabajando piezas con tule teñido, diferentes entre cruzados para hacer diseños más atractivos para las personas que compran sus productos.

Sin embargo, en varios de los espacios comerciales de Nahuizalco, se les ha prohibido el ingreso para vender sus productos. Esta restricción, según afirman, se debe a su labor en la defensa del río Sensunapán, lo que ha ocasionado que las autoridades locales y gubernamentales les cierren oportunidades de venta en los festivales gastronómicos y culturales que se realizan en diferentes puntos de Sonsonate.

Las guardianas del barro y el tule han tenido que explorar alternativas de comercialización en Guatemala. No obstante, vender toda su producción en este país se ha vuelto complicado, ya que también cuenta con una tradición en la producción de piezas de tule, como los petates, lo que genera competencia en el mercado local. Esto ha obligado a las artesanas a buscar otras estrategias para mantener sus ventas y seguir preservando su oficio.

Las artesanas de barro y tule asumen los costos iniciales de los materiales y la elaboración de sus piezas sin garantías de una retribución justa. En este proceso intervienen personas conocidas por ellas como “toponeros”, intermediarios que compran sus productos a precios bajos para luego revenderlos en mercados o tiendas a precios significativamente más altos. Esta práctica evidencia una relación comercial desigual que no reconoce adecuadamente el valor del trabajo artesanal.

Revista La Brújula consultó a la economista feminista Evelyn Martínez quien, desde el enfoque descolonial, examinó las implicaciones en relación con los principios del comercio justo.

Una de sus primeras observaciones se centró en la necesidad de reconocer el verdadero valor de los productos artesanales, no solo como portadores de una tradición cultural, sino como el resultado de un proceso que incorpora trabajo humano en múltiples dimensiones: física, emocional y mental.

Para Evelyn, valorar este trabajo implica también reconocer que las artesanas no solo producen bienes simbólicos, sino que generan ingresos fundamentales para sostener la materialidad de la vida cotidiana.

"Cuando los circuitos económicos —la producción, el intercambio, el consumo, el financiamiento, el transporte están separados, es decir, cuando no hay una red, eso obliga a las artesanas a intercambiar con los comerciantes intermediarios. Ellos terminan siendo los más beneficiados, más que las propias manos que han producido esos bienes. Entonces, ¿cómo rompemos ese proceso que podríamos llamar un proceso de expoliación del trabajo? Es decir, hay un robo del trabajo ajeno, y eso también genera una dependencia, porque se termina definiendo desde afuera la cantidad de producción, las horas que deben trabajar para cumplirla y el precio de venta. Todo eso les quita autonomía y capacidad para obtener un ingreso justo, un ingreso que les permita sostener su propia vida y la de sus familias",explica

Evelyn Martínez

Esta dinámica de expropiación del trabajo se relaciona con las fracturas históricas que han sufrido las economías de subsistencia frente al avance del capitalismo. Según explica Evelyn, el modelo capitalista ha buscado desmantelar las formas autónomas de vida y trabajo, como la agricultura o los oficios tradicionales, con el objetivo de insertar a estas personas en prácticas laborales asalariadas que beneficien al mercado formal.

Sin embargo, también reconoce que existen formas económicas que han resistido esta lógica, como las prácticas asociadas a la economía popular, el trabajo comunitario o algunas microempresas. Estas prácticas no responden del todo a las reglas del capital y, en ese sentido, son espacios desde donde aún es posible disputar autonomía y formas de vida digna.

En ese sentido, la fuerza colectiva tejida entre la memoria y la resistencia, dio vida a un proyecto que reúne a las mujeres de los cantones: Caulote, El Carrizal, El Zope y Los Barrios —de donde es originaria Ercilia, quienes unieron esfuerzos, saberes y convicciones para crear la Asociación Witzapán Memoria Histórica de Santo Domingo de Guzmán.

En este espacio se comparten conocimientos ancestrales y se fortalecen saberes comunitarios. Se imparten talleres de agroecología, huertos caseros, elaboración de conservas, vinos, encurtidos artesanales, clases de bordado y más. Cada encuentro es una oportunidad para rescatar técnicas tradicionales y al mismo tiempo responder a las necesidades actuales.

Las que ya pueden, le enseñan a otras que quieran aprender. También en cómo tener nuestras propias granjitas, como hay tiempos que se escasea la alimentación, por ejemplo, los huevos a un tiempo se pusieron carísimos y entonces ya las mujeres teniendo sus tres gallinitas, cuatro ya tienen sus huevitos, ya quieren comer un pollo, lo agarran y ya”, comentó Ercilia.

Las guardianas del barro y el tule también defienden el río ancestral

Durante más de dos décadas, las comunidades de Nahuizalco han resistido la imposición de proyectos hídricos que alteran el equilibrio del entorno natural y espiritual. A esta lucha constante se suma ahora una nueva amenaza: la posible construcción de una octava represa en la zona. Este proyecto pone en riesgo no solo los ecosistemas locales, sino también los territorios donde ancestralmente se ha cultivado el tule, materia prima esencial para las artesanas, y espacios considerados sagrados por los pueblos originarios.

El río Sensunapán, ubicado en Sonsonate, es uno de los afluentes más importantes de la zona occidental del país. A lo largo de su recorrido, atraviesa comunidades como Pushtan, Sisimitepec y Tajcuilujlán, que han mantenido una relación histórica y espiritual con el río, considerándolo parte esencial de su identidad, cultura y medios de vida.

Sin embargo, la construcción de múltiples represas hidroeléctricas han reducido significativamente su caudal. Estas obras, muchas impulsadas sin consulta previa a las comunidades, han afectado el equilibrio ecológico del río, reduciendo el acceso al agua, alterando la pesca y afectando cultivos que dependen de su flujo natural.

El río Sensunapán, fuente ancestral de vida para las comunidades indígenas de Sonsonate, enfrenta una amenaza constante por la construcción de represas hidroeléctricas. Las obras, señalizadas como ‘propiedad privada’ y reforzadas con maquinaria, alteran el cauce natural del río, afectan ecosistemas y vulneran los derechos territoriales y espirituales de los pueblos originarios.

Las comunidades de Pushtan y Sisimitepec han levantado la voz en defensa del río, no solo por el impacto ambiental, sino porque el Sensunapán forma parte de su cosmovisión indígena. Para ellas, defender el río es defender su derecho al territorio, al agua y a una vida digna.

La falta de protección a estos espacios naturales ha llevado a que Teodora y otras artesanas deban recurrir a la compra de tule importado desde Honduras, lo que incrementa aún más sus costos y amenaza la continuidad de su labor ancestral.

Antes los tercios (tiras) era largos de tule, eran más apreciados por la gente, los cultivaban más y los abonaban más, porque por muchos años esta fue nuestra materia prima para el trabajo”,

Teodora ante la escasez y el incremento en el costo de manojos de tule.

Para los pueblos originarios de Nahuizalco, el agua no es solo un recurso: es un ser vivo, un espíritu que da vida al territorio. Por eso, su lucha es también espiritual y cultural, un acto de defensa de su identidad frente a un modelo de desarrollo que desconoce su vínculo con la tierra.

Las represas alteran el flujo natural del agua, secan los humedales y cambian el equilibrio del ecosistema, pero también interrumpen los ciclos culturales y espirituales de los pueblos originarios. Donde antes había rituales, cosechas y cantos, ahora hay concreto, maquinaria y ruido. Para las mujeres artesanas, esto significa no sólo la escasez de su materia prima, sino también el desarraigo, la pérdida de conexión con su territorio y su espiritualidad.

La organización de las comunidades indígenas que denunciaron los impactos ambientales del proyecto, que ha sido presentado como “energía limpia”, permitió que en 2021, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador emitiera medidas cautelares para proteger los derechos de familias indígenas en Nahuizalco y ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) negar el permiso ambiental a la empresa Sensunapán S.A. de C.V. También, solicitó al Ministerio de Salud y a alcaldías limpiar el río, pero solo las comunidades indígenas mantuvieron esas labores.

Las medidas vencieron en diciembre de 2021, pero fueron extendidas por seis meses más ante la presión comunitaria, pero en febrero de 2023, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador archivó estas medidas.

“Aquí es donde quieren construir la represa”, mencionó con firmeza Francisco Pulque, líder indígena de Sisimitepec y esposo de Teodora, mientras señala con la mano un punto cercano al río Sensunapán. Su hogar, está a unos 200 metros de la ribera.

En su patio, Francisco ha construido el Ulin, un altar nahua que las comunidades utilizan para realizar ceremonias ancestrales dedicadas a la Madre Tierra y para rendir homenaje de protección al abuelo río, como ellos llaman con respeto al Sensunapán.

La empresa Sensunapán S.A de C.V, ha intentado en muchas ocasiones comprar las tierras de Teodora y Francisco, pero ellos siempre se han negado a venderlas.

Señalando hacia el norte, Francisco evocó con nostalgia un recuerdo cargado de dolor: “Por ahí está toda la memoria del día amargo”, en referencia a la masacre indígena de 1932. A unos 50 metros, se encuentra La Periquera, una cueva de pura roca que sirvió de refugio para muchos indígenas que huían de la persecución militar.

Voces que Resisten: El náhuat frente al silencio impuesto

A lo largo de la historia, las comunidades indígenas de El Salvador han enfrentado innumerables formas de opresión y violencia, siendo el genocidio de 1932 uno de los más devastadores. Tras la brutal represión de la dictadura de ese año, miles de personas fueron asesinadas y muchas se vieron obligadas a ocultar su identidad para evitar la persecución.

Esto no solo significó la pérdida de vidas, sino también el silenciamiento forzado de una cultura que durante siglos había florecido en armonía con la tierra. En ese proceso de despojo, muchas tradiciones fueron erradicadas y los saberes que antes se transmitían abiertamente comenzaron a ser preservados en la clandestinidad, protegidos en la memoria de quienes se atrevieron a resistir.

Santo Domingo de Guzmán es el municipio que cuenta con la mayor cantidad de nahuahablantes, tras ese período de violencia y represión, las personas sobrevivientes, sometidas al miedo y la angustia, se vieron obligadas a abandonar muchas de sus prácticas culturales.

El náhuat, lengua que tradicionalmente se hablaba en la región, fue especialmente afectado: muchos optaron por dejar de utilizarla, temerosos de las represalias. Las huellas del genocidio, que buscaba erradicar su identidad, perduran en la memoria colectiva y los intentos de recuperación de la lengua han sido arduos.

Actualmente, el principal obstáculo para la preservación del nahuat es que la mayoría de las personas adultas que podrían haber transmitido la lengua a las nuevas generaciones ya han fallecido. Además, lxs adultxs de hoy, que en su niñez vivieron bajo el temor y la represión, se vieron obligados a olvidar lo que habían aprendido. Esto ha hecho de la recuperación del nahuat un verdadero desafío.

Fidelina Cortés representa la última generación de hablantes nativos de náhuat. Esta generación, que en promedio supera los 80 años, enfrenta el reto de preservar una lengua que corre el riesgo de desaparecer. Las dificultades se agravan debido a las condiciones de pobreza en las que viven muchas personas, lo que limita aún más el acceso a recursos para la enseñanza y revitalización del náhuatl entre las nuevas generaciones.

En Santo Domingo de Guzmán también conocimos a Fidelina Cortés, una mujer indígena que representa a la última generación de hablantes nativos de nahuat. Ella relató que, aunque en su niñez ya había una fuerte prohibición social para hablar náhuat, fue después de los Acuerdos de Paz que comenzó a abrirse un espacio para la revalorización de las lenguas indígenas. Sin embargo, el camino no ha sido fácil: «Todo ese tiempo atrás daba miedo hablar nuestra propia lengua», comentó.

Los lugares de encuentro para la recuperación y enseñanza del nahuat fueron las Casas de la Cultura, sobre todo en el occidente del país. Sin embargo, a mediados de 2024, el Ministerio de Cultura ordenó su cierre definitivo a escala nacional, afectando a jóvenes, niños, adultos mayores, así como artistas locales de diversas disciplinas que ocupaban estos espacios para el aprendizaje, crecimiento y formación.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, reflejó que en el área rural del territorio salvadoreño, un 28.3% de los hogares se encontraban en pobreza, mientras qué un 11.1% en pobreza extrema.

Demográficamente, el distrito de Santo Domingo de Guzmán cuenta con el 13% de adultos mayores en su población, es a este grupo donde pertenecen la mayoría de nahuahablantes, quienes se encuentran en una categoría de dependencia permanente, ya que muchos no pueden seguir trabajando (ya sea en la agricultura o en la alfarería) por lo avanzado de su edad y/o las enfermedades que padecen.

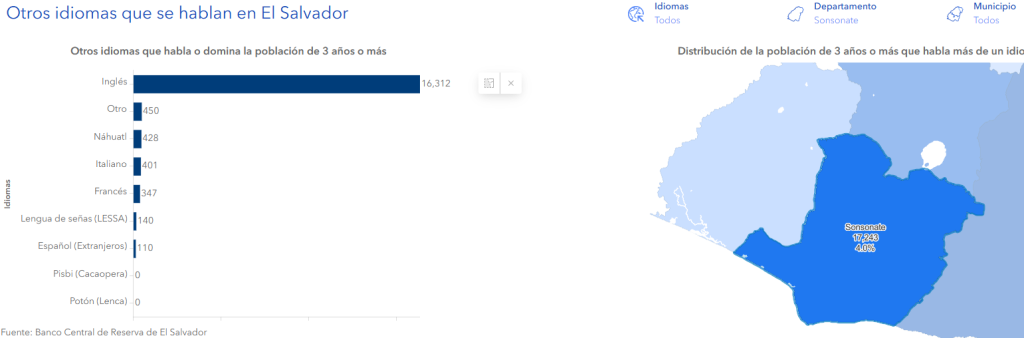

Mientras que el reciente censo poblacional de 2024, arrojó que en El Salvador son 1,135 hablantes de náhuat a nivel nacional, pero no se hace una diferenciación entre un hablante nativo y un nuevo hablante. Solo en el área de Sonsonate se registran al menos 428 personas nahuahablantes.

Nosotros en Santo Domingo estamos luchando porque los niños y las niñas hablen desde pequeños, porque no queremos que nuestra raíz de lengua se pierda", explicó Elcira, subrayando la urgencia de que las nuevas generaciones se apropien del idioma como un acto de resistencia cultural.

A pesar de las dificultades, hay un compromiso renovado en las comunidades para preservar tanto las lenguas como las tradiciones. La artesanía del barro y el tule, que sigue siendo una expresión viva de la cultura nahuat, se convierte así en un vehículo para la resistencia y la afirmación de una identidad que, aunque herida, sigue luchando por perdurar.