En el marco del Día Nacional de la Maestra y el Maestro, Revista La Brújula rinde homenaje a la valentía de mujeres rurales de la Comunidad Santa Marta, del departamento de Cabañas, que lideraron la educación popular y que desde hace más de tres décadas han asumido la enseñanza como un acto de verdadero amor y compromiso por su gente y su historia, que atesoran como un pilar valioso para su identidad.

En esta primera entrega, conoceremos la historia de Ana, una mujer que, como muchas adolescentes y jóvenes, se entregó al trabajo como educadora popular para alfabetizar a las niñas y niños en el exilio, una profesión que continúa ejerciendo en su comunidad.

Texto y foto: Merlin Velis / Arte: Gabriela Turcios / Edición: Krissia Girón

Ana Rogel Escamilla es una de las maestras que a sus 14 años inició su trabajo como educadora popular en los campamentos de refugiados en Mesa Grande, Honduras. Actualmente, es una profesional de la educación en el Centro Escolar 10 de octubre de 1987, cuyo nombre hace honor y memoria al primer retorno de los habitantes de la comunidad, luego de pasar varios años en el exilio en la Virtud y Mesa Grande, Honduras.

Como Ana, la mayoría de maestras populares fueron mujeres y adolescentes de entre los 14 y 17 años en adelante que habían cursado entre tercer y sexto grado. Las maestras populares asumieron una tarea fundamental, que levantó los cimientos de una comunidad organizada, con determinación, terquedad, rebeldía y la autonomía que hasta hoy le caracteriza.

Merlin Velis: ¿Qué significa para usted la educación popular?

Ana Rogel: Para mí la educación popular es la que nació fuera de nuestro país, donde participamos personas que, sin tener un título, deseábamos poder ayudar a niños y niñas.

MV: ¿Cómo fueron sus inicios como maestra popular, qué fue lo que la motivó?

AR: Las personas que nos metimos a ese esfuerzo fue para poder enseñar a leer y escribir, lo importante era eso. Algunas personas habían cursado tercer o cuarto grado, pero la base principal era saber leer y escribir y tener las ganas de enseñarle a los niños.

En Honduras, unas personas preguntaron hasta qué grado había hecho, yo había cursado hasta cuarto grado, sabía bien leer y escribir. Me preguntaron si tenía deseos de enseñar y compartir lo poco que sabía y realmente me sentí motivada, y es así como inicié y me fue gustando trabajar con niños, aunque no era fácil, pero fue así como aporté en ese momento.

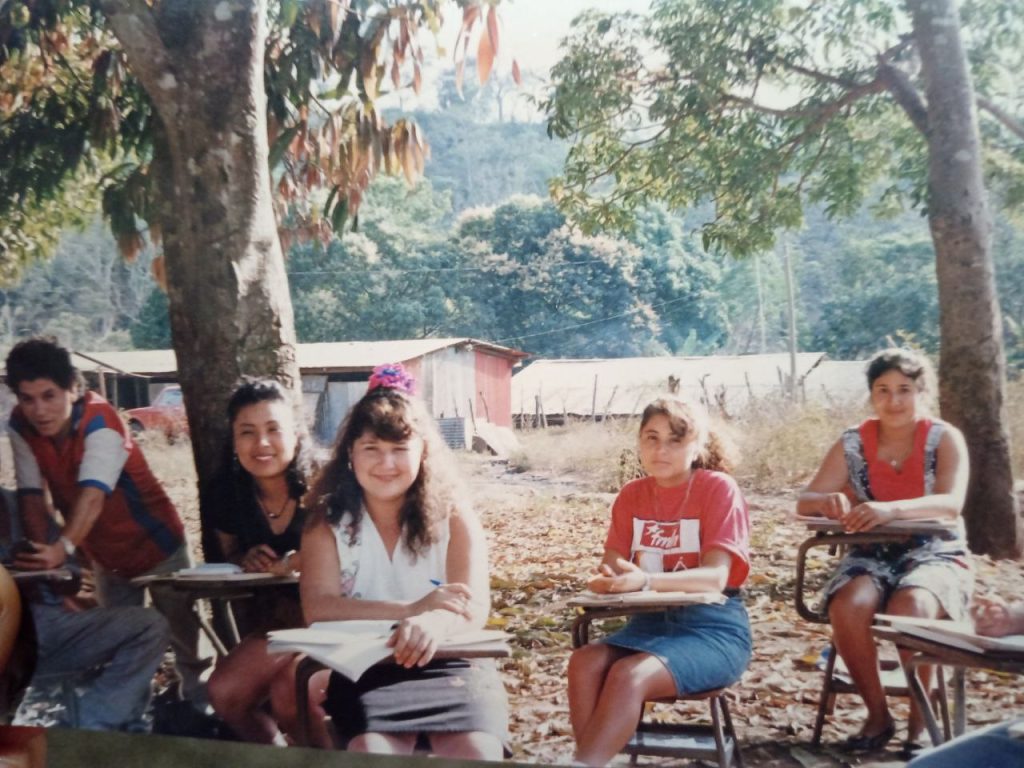

MV: ¿En qué condiciones desarrolló su trabajo en ese entonces?

AR: Podía ser debajo de un árbol, el lugar no importaba, lo importante era tener ganas de enseñar. Poco a poco se fueron construyendo unas aulas, recuerdo también que personas extranjeras nos daban orientaciones con una guía didáctica, entre todos construímos los temas a trabajar con niños, niñas y adultos. Yo más que todo trabajé con parvularia y básica.

Había otras personas que impartían clases a los adultos mayores, y fue ahí donde aprendió a leer mucha gente que no había tenido la oportunidad durante su niñez de ir a una escuela por muchas razones: la guerra, la pobreza, o que no había oportunidad de ir a las escuelas y que también los padres preferían mandarlos a la milpa a trabajar la tierra, en vez de ponerlos a estudiar. Por eso, en ese entonces, había mucha gente que no sabía leer y escribir.

En un inicio no se tenía nada, a veces se escribía con carbón, a veces en las piedras o pedazos de tabla, enseñamos a los niños a contar con piedras, palos y hojas, pero con el tiempo con la ayuda internacional comenzaron a donar materiales.

MV: ¿Qué implicó enseñar en un campamento, sabiendo que no podían salir del lugar y se vivía en precariedad?

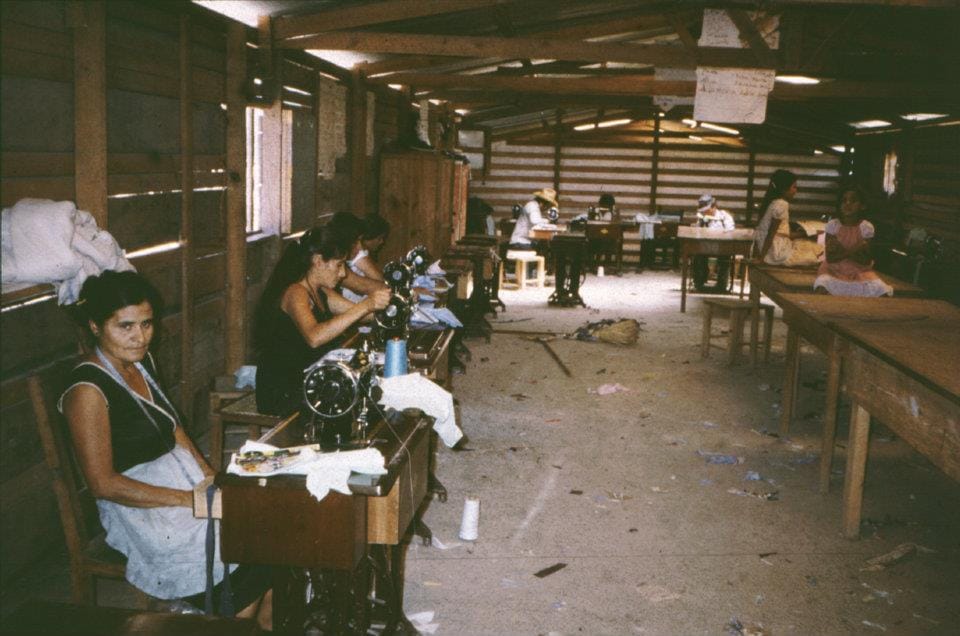

AR: Servía para estar ocupados, se lograron varias cosas, la mente se mantenía para bien porque se distraía un poco de lo que estaba pasando y, a la vez, estaban aprendiendo a leer y escribir. También se formaron varios talleres como carpintería, sastrería, bordado, etc. Se fueron forjando talleres para diversos aprendizajes, estamos hablando de 1984.

MV: ¿Cuál era la situación del país y la comunidad en ese momento?

AR: Aquí seguía el conflicto, pero la educación no se detuvo tampoco, aunque no era tomada en cuenta por el Ministerio de Educación, pero la gente tenía educación, porque empezaron a prepararse más. Quienes tenían cuarto grado iban avanzando con más grados hasta llegar a la universidad.

MV: En el caso de las maestras populares, ¿cómo continuaron preparándose y nivelándose académicamente?

AR: Ese proceso fue bien difícil porque teníamos que hacer un doble o triple esfuerzo, porque quienes nos metimos a este proyecto de enseñar, teníamos que estudiar, dar clases y prepararse en otros grados. Fue bien difícil porque tenía la responsabilidad de mis hijos y sin el apoyo del padre. Tenía que dejar a mis hijos para ir a estudiar a la Universidad de El Salvador en San Miguel, entre otros compromisos que tenía que asumir y lo peor de todo es que no contábamos con un salario, solo teníamos un reconocimiento, pero no era suficiente para sostener una familia. El apoyo que tuve fue de mi mamá, solo así pude seguir con mis estudios.

MV: Cuando regresan de Honduras, se establecen nuevamente en Santa Marta ¿Qué cambió en la educación popular que venían de impartir en Honduras?, ¿se le dio continuidad?

AR: Al inicio, cuando regresamos de Honduras, la educación no paró, continuó con la diferencia que el Ministerio de Educación no reconocía a ningún profesor o profesora por su labor de enseñar, por no tener un título que lo acreditara.

Pocos años después, comenzaron a acercarse a la comunidad para pedir estadísticas, sin reconocernos nada a las personas que habíamos trabajado muchos años. Después, comenzaron a dar certificados a los niños, a dar un documento que reconocía que el niño o niña había estudiado, porque eso sí reconocieron, que los niños aprendían con educación popular. Tenían claro que se había hecho una metodología y guía didáctica, pero no tomaban en cuenta la otra parte de reconocer nuestra labor. Hasta que pudimos estudiar y tener un título, entonces pudimos tener un salario. Pero todo eso no fue fácil, se luchó mucho para que esas plazas las pudieran asignar a las y los maestros populares de la comunidad, que habíamos trabajado muchos años y éramos más mujeres.

MV: ¿Qué condiciones hacen falta para que las maestras y maestros sigan desarrollando un trabajo de calidad en el ámbito educativo?

AR: Hace falta más materiales didácticos en las escuelas, algo que veo que no está bien distribuido es el bono de las escuelas, porque hay escuelas que son pequeñas que solo tienen cinco secciones y los bonos son lo mismo que las que tienen más grados y población estudiantil.

MV: ¿Qué mensaje dejaría usted, en el marco del Día de la Maestra, a quienes ejercen esta profesión?

A: El mensaje es que nosotras las mujeres podemos. Si queremos, podemos ejercer cualquier profesión. En este caso, las mujeres nos hemos visto con la necesidad (de ser maestras) pensando en el futuro de nuestros hijos, de una misma, de la lucha y sacrificarnos por hacer algo por nuestra comunidad y por la familia. Las mujeres somos capaces de hacer lo que nos gusta.

Después de más de tres décadas, las mujeres siguen liderando la educación en Santa Marta, el Centro Escolar 10 de octubre, cuenta con 21 maestras, entre ellas la Directora y siete maestros hombres.