“El maestro dice que morir por la Fe es una cosa gloriosa y papá dice que morir por Irlanda es una cosa gloriosa y yo me pregunto si hay en el mundo alguien que quiera que vivamos.”

Frank McCourt, Las cenizas de Ángela, p. 145.

El fin del mundo vino un jueves antes de vacaciones. Me lo había anunciado hacía algunas semanas la versión Dollarcity de una profecía: a pesar de que habría, según La Palabra, una mujer envuelta en sol, ante mí solo apareció brillante, pero fuera de lugar, una travesti amiga mía, pavoneándose sobre tacones imposibles y con una de las macetas de su abuela en la cabeza a modo de tocado.

Por entre los escombros ideológicos, encorsetada, barbada y altiva caminaba ella entre feministas con el garbo y el desgarro de quien se sabe fuera de lugar. La tristeza debería ser el lugar donde todes quienes no somos hombres habremos de converger, pero no siempre se puede, no todo mundo quiere converger con mi amiga y su tocado de maceta; no todo mundo quiere converger con el desamparo que me invade ante los lemas vacuos de una lucha que, a veces, nomás se jacta de existir y ya. En aquel anuncio estábamos, la travesti y yo, ocupando un espacio que quizá nunca habrá de sernos propio.

Nada de eso importa ahora, en el fin del mundo.

Yo lo imaginaba, digamos, un tanto más estruendoso, no embebido de la cobardía de un jueves antes de vacaciones, a medianoche, como si tuviera algo que esconder. No sé, quizá pequé de ingenua o me traicionaron mis años en el catolicismo y esperaba, por ello, trompetas, siete sellos, la caída de la Gran Babilonia, no estas proclamas timoratas. La desazón es, por eso, quizá mayor: la asfixia se anunció casual y cotidiana, como quien te dice que buscó, pero no encontró romero en el mercado. Así, sin aspavientos, acaba el mundo, no con destellos de un blanco asesino ni con crujir de paredes, no. Un anuncio a medianoche y ya, todo lo que conociste ha acabado, incluyéndote a vos, a tu gente, al futuro.

Un par de semanas después, en otro sitio que ha vivido otras pérdidas, una maricona con lengua originaria, con cosmovisión propia, con ancestras rastreables hasta cinco siglos atrás, te dirá con un pepián como testigo que es posible construir una identidad desde el despojo. Vos, que no conocés ni siquiera el nombre completo de tus abuelos ni el devenir de la mujer trans que te abrió los brazos cuando pusiste los tuyos propios al servicio de una vida que ya acabó, le decís que quizá, pero no aquí.

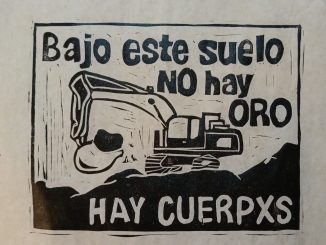

El despojo es la manera en que ciertas corrientes de la filosofía latinoamericana llaman a la invasión y colonización española de América. Como casi toda conceptualización zurda, suena dolorosamente linda, pero rara vez se repara en lo inmensa que es su magnitud: de lo único que podemos dar cuenta es del vacío. Construimos mundos, alianzas, afectos, desde la ausencia infinita de lo que fue. Cualquier pérdida presente es, pues, matizada: tener arraigo es, en realidad, un asunto muy reciente. A veces, el único arraigo es la muerte, que es lo único de lo que podemos dar cuenta.

A veces, como hoy, también podemos dar cuenta de la agonía que le antecede.

Hace algunos años, alguien a quien no recuerdo dijo en un taller que parte del problema de las mariconas es que todos los símbolos que nos convocan hacen alusión a la muerte: el listón rojo del activismo seropositivo, la misma bandera de arcoíris, el acrónimo infinito que jamás podrá abarcarnos, todo hace referencia, decía esta persona, a dolor y muerte, a desamparo. No sin cierto morbo te lo recuerdan cada mayo las infinitas reuniones para planificar el Orgullo y las vueltas que damos para no hablar, de nuevo, de que nos están matando social, económica, estadísticamente. Te dicen a media boca que somos población, no comunidad.

El hoyo, el primer bar donde conocí a los meseros por su nombre, ya no existe: en mi recuerdo, la vez en que la travesti de la maceta y yo cantamos Evidencias de Ana Gabriel a todo pulmón con la hermandad de la pluma como insondable punto de contacto. Yo podría escribir ahora, largo y tendido, sobre el por qué de todo aquello, del rol del hacer vivir y dejar morir, el biopoder y esas pendejadas; sobre lo que nos une en el desamparo, sobre lo único que puede salvarnos. En su lugar, voy a hablar de nuestra deuda.

El núcleo de sentido en la palabra comunidad recae en munus, que tiene, como todo el latín, al menos 35,349,058.12 significados: uno de ellos es, justamente, deuda, obligación. Una comunidad consiste, en su sentido más burdo, en aquella gente a quien te une una deuda, una obligación. ¿Qué me obliga a un cerro de maricones bailando a Lady Gaga cual si ese fuera el único cassette que sobrevivió al bombardeo de sus vidas en 2012? ¿Qué tipo de deudo puedo tener yo con las cursísimas culeras que solo sueñan con casarse, que ven ahí el fin último de una movilización política que se nos quedó corta?

Es chistoso hablar de mis amigas las travestis y sus clasificaciones, vagas como deben ser en estos dorados tiempos. En concreto, hablo ahora de la invitación que me hicieron la travesti de la maceta y la de las tetas empanizadas con Maicena a hablar de memoria LGBTI en un taller que impartían ellas a un montón de biches a quienes, diría une amix, evidentemente les hizo falta clóset, que nomás es una manera muy cruel de referirse gente que nació en un mundo un tanto mejor que el que nos tocó a quienes tenemos casi 40, lo cual nos convierte, en el mundo de las locas, en Matusalén.

No hay próceras en nuestro andar, les decía a estas maricas que crecieron al descampado; no sabremos nunca, quizá, el nombre de la mujer trans ataviada en delantal que icónicamente marcha sola en la foto que más asociamos con el primer Orgullo de San Salvador porque nuestros registros son los de las catacumbas: tenemos fotos de fiestas, de discas, de dragas porque es en la comunidad donde sos, donde soy: yo soy porque nosotres somos, dice el Ubuntu.

En la oscuridad de los sótanos, bajo los toques de queda; en medio del cafetal, en el cuarto de lámina de la comunidad, bajo la vigilancia del poste de la mara, las maricas se han travestido, se han masturbado, han soñado con ser queridas sin mayores esperanzas de concretar aquello. Para ser hay que tener referentes, manos que te enseñen a maquillarte; brazos que te sostengan. Ese ser, durante siglos, solo estuvo disponible para nosotres en la fiesta.

El mundo no podía acabarse aún ese jueves antes de vacaciones porque yo había pagado entradas a una fiesta el día siguiente, un viernes: la travesti de la maceta y otra, a presentar ahora y a quien llamaremos la travesti del látex, se habían propuesto reabrir El hoyo y dejarnos entrar. No habría ahora, eso sí, mecánicos bailando bachata entre ellos ni vendedoras del mercado piropéandome las tetas: el privilegio de recordar y de añorar es exclusivo de quienes podemos pagar un Uber en el San Salvador de los gringos.

La marica asalariada, la artista que pinta en las horas de sueño y bocetea en minutos robados al call center, de ella es el reino de la nostalgia. “Vamos”, le digo a otra maricona huérfana de país, de casa, de afectos: “las Zorroras tienen una fiesta karaoke, tipo El hoyo”. Vamos, pues, a la noche del Después, donde todo se ve exactamente igual, pero se distingue el olor a huevo de cucaracha por debajo del aceite quemado de las papitas de feria.

Al llegar, el mundo sigue acabándose, pero alguien en clown, a cargo de cobrar la entrada, grita “¡Virginia!” y te deja entrar sin revisar si estás en la lista o no. Adentro, gritan tu nombre, también, la bartender y dos lesbianas que se besan al fondo; un par de vestidas, algunas educadoras, una DJ. Adentro, en el sudor y el encierro, estalla en risa todo el terror de lo cotidiano: un allanamiento, una captura; otra vestida, consagrada a labellezacanónicadelpatriarcadoneoliberaljesucristobenditocómoesquelasfeministasrepitenestascosasenunsoloalientoestopareceelrapdeBigBoyenMisOjosLloranPorTi, es motivo de mofa.

Las Nenas de Caña, el Himno Nacional, los discursos de la Venceremos; canciones de secretaria del Ministerio de Hacienda que se encerraba a llorar en el baño en un lejanísimo 1994; Regias, guarón, un éxtasis de risa y el mundo sigue acabando, sí, pero nosotres bailamos El zangolote porque qué más vas a hacer si ya estamos muertas, va.

Afuera, antes del after, un universal “puta, no tenés una idea de cuánto necesitaba esto. Estaba tan ahuevada con las noticias”. Esto no tiene nombre, pero lo abarca todo: la fiesta, la noche, la Regia; las travestis, la risa.

Ojalá pudiera tomarle foto a la Mónica apretada entre dos travestis, bailando El Zangolote. Ojalá pudiese capturar, para contarla luego, la sensación de entrar a un lugar donde conocés a todo el mundo y no hay que esconderse; las pestañas de la maricona del interior que ha venido a ver el fin y nada más. Ojalá vivir una vida donde una canción de Bad Bunny no te haga llorar.

Si nos sentásemos a escribir la historia LGBTI en El Salvador, habría, justamente, puro símbolo de muerte: las masacres, los pickups que cada tanto rafagueaban afuera de Scape; las compas trans reconociendo cadáver tras cadáver en 2015.

Harta maricona a quien evidentemente le hace falta clóset, pero no por mucho tiempo, se llena el hocico diciendo que las vestidas y la fiesta no le representan y qué vergón, veá, no haber vivido nunca la inminencia del fin, el carácter temporal y francamente asesino del love is love, pero esta es, cristianamente, apocalípticamente, la naturaleza de nuestra deuda: lo que nos debemos las unas a las otras es el derecho a vivir, emplumadas, enfiestadas, travestidas, incluso mientras acaba el mundo.

***

Virginia Lemus es zurda, feminista, maricona y filósofa.