La desaparición de una persona afecta la salud física, emocional y mental de quienes buscan. Las mamás, hijas y familias enteras cargan sobre sus cuerpos los impactos de una desaparición. Madres buscadoras como Sandra, que lleva once años buscando a su hijo, enfrentan trastornos del sueño, enfermedades crónicas y un desgaste constante.

Revista La Brújula consultó a siete madres buscadoras que llevan entre siete meses y diez años en la búsqueda de sus seres queridos. Ellas coinciden en que su salud se ha visto profundamente afectada desde la desaparición.

Redacción: Fátima Cruz

Apoyo en investigación y entrevistas: Reina Ponce

Videos y fotografías: Reina Ponce

Edición: Krissia Girón

Edición audiovisual: Karen Sibrián

Sandra lleva once años buscando a su hijo. En todo ese tiempo, su salud física y emocional han ido deteriorándose. «Antes de todo esto uno podía dormir bien. Ahora se me ha quitado el sueño».

Relata que ha desarrollado problemas como infecciones en las vías urinarias, pérdida de apetito, desmayos relacionados con el estrés extremo y dolores de espalda, problemas de insomnio y afectaciones emocionales profundas.

Además, padeció dolores musculares y espasmos que la llevaron a ser trasladada en silla de ruedas al Seguro Social. Para estabilizarla, recibió varias inyecciones. “Me pusieron una inyección de entrada. Me inyectaron como cinco veces y pasé dormida el siguiente día en la casa”. Sandra agrega que, cuando se encuentra con altos niveles de estrés, siente que se le duermen las piernas y le cuesta caminar.

Como Sandra, muchas mujeres que han sufrido la desaparición de un ser querido han visto una grave desmejora en su salud. Revista La Brújula consultó a siete madres buscadoras que llevan entre siete meses y diez años en la búsqueda de sus seres queridos. Ellas coinciden en que su salud se ha visto profundamente afectada desde la desaparición.

Antes de la búsqueda, la mayoría se describen como personas saludables con frases como «me encontraba bien, incluso tenía un trabajo fijo», «bien» o «excelente». Aunque algunas ya lidiaban con enfermedades, su salud no se encontraba tan mal. «No me sentía tan mal como ahora», explicaban.

Sin embargo, desde la desaparición, su estado de salud cambió, enfrentan trastorno de sueño, angustia, ansiedad, desesperación y enfermedades como hipertensión, colon nervioso, taquicardia, depresión, gastritis y colitis nerviosa. Además, cuatro de ellas confirmaron haber desarrollado nuevas enfermedades luego de la desaparición.

El corazón y el cuerpo sienten

En el ámbito emocional y psicológico, Sandra explica que muchas madres, como ella, perciben impactos en su sueño y alimentación. “Se nos quita el sueño. Hay quienes hasta dejamos de comer. Se nos va el tiempo. No tengo hambre”.

Relata que la tristeza y la preocupación permanente por su hijo la llevaron a descuidar su propio bienestar. «Uno puede estar sonriendo afuera pero por dentro va llorando», afirma. A la tristeza se suma la culpa por no haber encontrado a su hijo todavía. “Uno siente que ha fallado, que no hizo lo suficiente. Y aunque no sea así, la mente no te deja en paz”, expresa.

El paso del tiempo no ha aliviado el dolor. Al contrario, ha profundizado la fatiga. Sandra sabe que su salud no volverá a ser la misma. “No es que una quiera enfermarse pero el cuerpo siente. El corazón siente. Y llega un momento en que todo colapsa”, afirma.

En la consulta realizada, el 100% de las madres reconoció afectaciones en su salud emocional. Entre los principales impactos mencionaron la depresión, que impide llevar una vida normal; cambios constantes de humor y la desesperación por la ausencia de sus hijas o hijos.

También, reportaron trastornos de ansiedad, ataques de pánico y un deterioro general en su estado emocional, que algunas describieron como “muy malo”. También, expresaron que sienten depresión y ansiedad, mientras que otras identificaron una combinación de padecimientos como depresión e hipertensión.

Hijas que acompañan

«Esto (desaparición) no solo nos afecta a las madres, también afecta a toda la familia», enfatiza Sandra. La convivencia diaria, las llamadas, los pequeños gestos de la vida cotidiana se detienen de repente.

La hija de Sandra también lo vivió. Durante casi dos años acompañó en la búsqueda, adaptando sus tiempos para estar con ella los fines de semana, un esfuerzo constante que afectó su salud. «Mi hija no es diabética de nacimiento sino que se le desarrolló a raíz de esto», relata.

A la hija de Sandra le detectaron diabetes durante su embarazo, pero inicialmente se pensó que era estacionaria. «Ella venía jalando con la diabetes y no se daba cuenta. Ya la tenía en grado dos», explica. Actualmente, continúa acompañando a Sandra cuando puede, aunque ahora con nuevas responsabilidades y una salud deteriorada por el pesar de la desaparición.

Genesis Fernández también acompaña a su madre en la búsqueda de su tío William. Ella se describe como una defensora de derechos humanos.

Antes de la desaparición llevaba una vida estable. «Físicamente estaba bien y emocionalmente también, aunque sí sé que tenía algunos problemas más cotidianos», recuerda. Sin embargo, la desaparición de su tío cambió todo. «Se siente un vacío. Es bien duro tener a una persona desaparecida», explica.

Génesis describe sus malestares físicos a raíz de sus emociones. «Cuando me he sentido muy triste siento que ando más mareada. Físicamente también no tengo ganas de hacer nada», comenta. Agrega que, cuando se siente triste, los dolores de cabeza y de estómago son constantes.

La salud emocional de Génesis ha pasado por varios estados. «El shock, la sorpresa de la desaparición, luego vino la negación de pensar que esto no está pasando. Después, la apatía, la culpa, el silencio», cuenta. Estos sentimientos se entrelazan en su día a día, creando una contradicción constante.

«Cuando me siento bien también me siento culpable porque digo que estoy disfrutando mientras mi tío está desaparecido», expresa. Estos dilemas emocionales se intensifican por los comentarios de la sociedad. «Cuando tratas de abrirte un poquito sobre el tema recibís comentarios como ¿para qué lo seguís buscando?». Génesis comparte que muchas veces ha escuchado juicios revictimizantes, como que su ser querido «ya está muerto», lo que hace el proceso aún más doloroso.

Una pérdida que no está clara

Genesis reflexiona sobre el concepto de pérdida ambigua que aprendió en un taller. Para ella, entender este proceso le ha permitido darle nombre al duelo que transita.

Para comprenderlo, Vanesa Cerritos, psicóloga con experiencia en atención a víctimas, explica que: «la desaparición no se puede vivir como un duelo tradicional, porque no hay un cuerpo y no se pueden realizar los rituales funerarios a los que estamos acostumbrados culturalmente».

Este tipo de pérdida, que no tiene cierre, genera una constante rotación de pensamientos, como la culpa por no haber podido hacer más o las dudas sobre lo sucedido. Según Vanesa, «la culpa está muy arraigada, sobre todo cuando deciden suspender la búsqueda, ya que muchas veces sienten que no han hecho todo lo posible».

En este sentido, Vanesa menciona que la Dra. Pauline Boss acuñó el término «pérdida ambigua» en 1970, como «un trastorno relacional causado por la falta de información sobre la pérdida de un ser querido». Este tipo de pérdida es muy difícil de entender o aceptar porque no está clara.

Vanesa comenzó su labor de acompañamiento psicológico a madres buscadoras en 2018. Durante estos años, acompañó casos de desapariciones y violencias que las madres enfrentaban antes y después de la pérdida de sus seres queridos.

En su experiencia, las madres suelen enfrentar serios trastornos físicos derivados del estrés constante. «Los trastornos del sueño son bastante característicos. La falta de sueño y la alteración en sus hábitos de autocuidado generan niveles elevados de ansiedad», comenta.

Esta ansiedad, junto con los picos emocionales en fechas significativas, como aniversarios o cumpleaños, desencadenan problemas de salud como diabetes, hipertensión y dolor crónico sin explicación médica, lo que a menudo se convierte en una carga incapacitante, dice.

Vanesa también fue testigo de los efectos de la «hipervigilancia» que las madres desarrollan. El miedo constante de no saber qué ha ocurrido con sus hijos o hijas las lleva a estar en un estado constante de alerta. Cuenta que para ellas es casi imposible que puedan relajarse, descansar o tener un momento en el que su sistema nervioso esté equilibrado. Su cerebro está todo el tiempo en modo supervivencia.

La búsqueda incansable, año tras año, sin respuestas definitivas, lleva a un desgaste físico y emocional severo. Vanesa relata cómo las madres que han pasado décadas buscando, como las que lo hicieron durante el conflicto armado, a menudo desarrollan enfermedades crónicas.

«El estrés constante y la falta de respuestas se van acumulando y significa un gran costo para la salud», afirma. En algunos casos, la constante angustia les lleva a experimentar dolores como la fibromialgia o incluso depresión clínica.

Vanesa destaca que el contexto social también afecta la salud de las madres, especialmente la presión de la sociedad para que ellas sean «la buena madre», la que está al frente de la búsqueda y que no la abandona. Esto genera un círculo de victimización, tanto en su núcleo familiar como en la comunidad.

La sociedad tiende a juzgar a las madres por no haber prevenido la desaparición, a menudo sugiriendo que estaban «en malos pasos». «Las madres enfrentan un estigma constante y eso afecta aún más su salud emocional», explica. Agrega que muchas madres son revictimizadas, perseguidas o engañadas en su búsqueda, cuentan con pocos recursos económicos y son expuestas a nuevas violencias que profundizan aún más sus heridas.

Incluso en los pocos casos en los que las madres encuentran a sus seres queridos, la salud física no mejora automáticamente. Las enfermedades crónicas desarrolladas durante años de búsqueda siguen ahí, como cicatrices que el cuerpo no puede borrar. “La desaparición deja marcas indelebles en los cuerpos de quienes buscan”, afirma Vanesa.

El Estado ausente: una deuda sin saldar

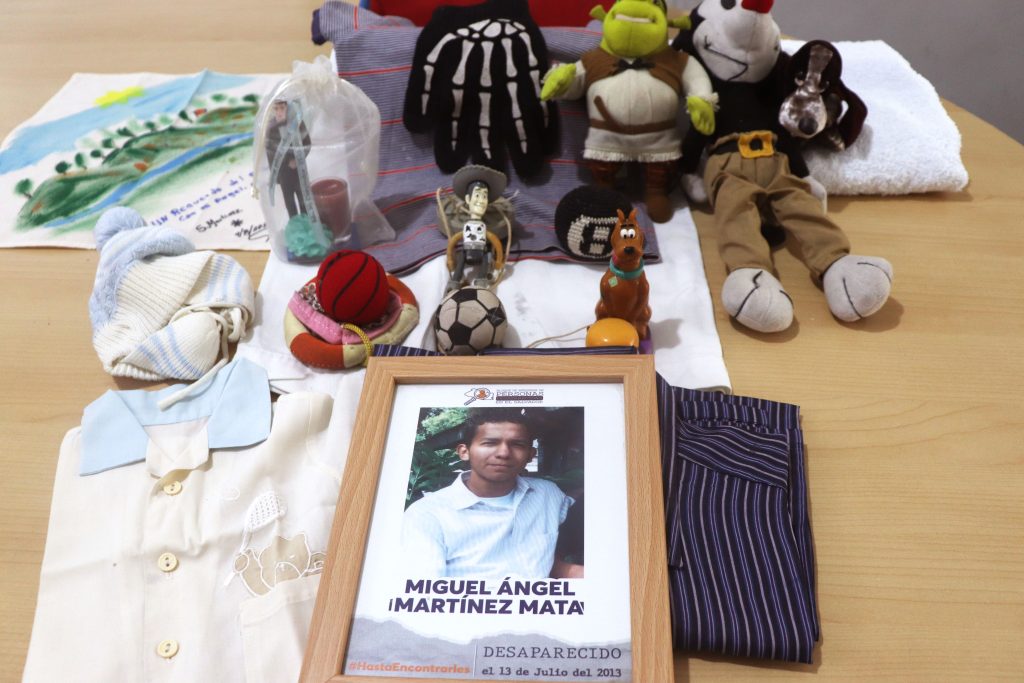

En su lucha por encontrar a su hijo, Sandra ha tenido que enfrentar no solo el dolor de la ausencia, sino también la indiferencia institucional. La búsqueda de justicia ha sido otro camino lleno de obstáculos.

Pese a interponer la denuncia, a los dos años le informaron que parte del expediente había desaparecido. «¿Cómo es posible que dentro de una oficina policial se pierda un expediente?», se pregunta. Más tarde, un fiscal le sugirió que cerrara el caso. Sandra se negó.«¿Por qué lo voy a cerrar? Es mi hijo. No es un zapato. No es un carro perdido. Es una persona. Le dije: pongase en mi lugar. Usted es quien busca, yo soy el fiscal. ¿Usted cerraría el expediente? Se tardó en contestarme, pero finalmente dijo: tiene razón», recuerda.

Actualmente, Sandra sigue esperando la resolución de un amparo judicial que interpuso hace más de dos años, pero aún no ha recibido respuesta. La lentitud y negligencia de las instituciones contrasta con la fuerza, la persistencia y la dignidad con la que ella continúa su lucha. A pesar de la respuesta del Estado, Sandra no se rinde. Su motivación es encontrar a su hijo.

Para Silvia Juárez, coordinadora del programa de Derecho a una vida libre de violencia de ORMUSA, la institucionalidad posee una deuda con familiares que buscan. “En El Salvador no contamos con una ley de búsqueda. El Estado ha trasladado la responsabilidad de encontrar a las y los desaparecidos a las familias”.

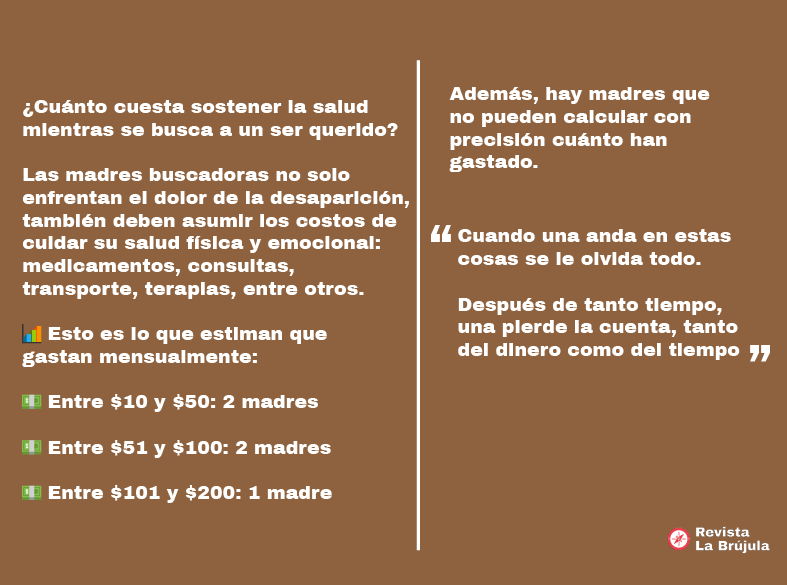

Agrega que no hay políticas públicas integrales que garanticen atención en salud física ni mental para las familias buscadoras. No existe legislación que contemple pausas en deudas o créditos, ni declaratorias de ausencia que alivien la carga económica que enfrentan las familias. Las madres no solo buscan a sus hijos: también deben sobrevivir al abandono legal, emocional y material.

Silvia explica que las iniciativas orientadas a firmar tratados internacionales que obliguen al Estado a actuar frente a las desapariciones fueron archivadas. Aunque existe una declaración sobre los derechos de las víctimas en el derecho internacional, como ella misma señala, “no tiene carácter vinculante, es solo una doctrina”, menciona.

En 2021, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa archivó dos propuestas por considerarlas no acordes a la actualidad. Una de ellas fue la Ley de Creación del Sistema de Personas Desaparecidas y no Identificadas, que buscaba establecer una Comisión Nacional de Búsqueda bajo la administración y financiamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, además crear una unidad especializada dentro de la Policía Nacional Civil (PNC).

También se archivó la Ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, propuesta por la Asociación Pro-Búsqueda en 2019, que tenía como objetivo crear un registro nacional de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado. La propuesta respondía a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de la desaparición de las hermanas Serrano Cruz. Esta ordenó al Estado salvadoreño crear un banco de ADN para identificar a las víctimas asesinadas y desaparecidas.

A pesar de la falta de legislaciones, organizaciones continúan posicionando la urgencia de abordar las desapariciones. Según el informe de organizaciones de sociedad civil presentado al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (WGEID), abril 2024, demuestra que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 54 denuncias de desaparición forzada entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Además, las organizaciones firmantes documentaron 327 casos de desaparición forzada ocurridos desde el inicio del régimen de excepción (marzo de 2022), lo que evidencia un preocupante aumento en este tipo de hechos

El acompañamiento y la esperanza sostienen la búsqueda

Vanesa también subraya la importancia de un acompañamiento especializado para ayudar a las madres a sostener su salud. Este acompañamiento debe ser multidisciplinario, combinando atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial. En su experiencia, «el acompañamiento no debe tratar la desaparición como un duelo tradicional sino como un proceso único que requiere un enfoque terapéutico adecuado».

Enfatiza la relevancia del autocuidado, sugiriendo que las madres deben encontrar tiempo para cuidar de sí mismas. «Para seguir luchando, necesitan cuidar de sí mismas, dormir, comer bien, estar fuertes», menciona.

Un aspecto importante de su trabajo fue facilitar el contacto entre madres que atravesaban la misma experiencia, pues la solidaridad entre ellas tiene un efecto terapéutico poderoso. «Ellas se apoyan mutuamente. Esa conexión es clave para equilibrar su salud física y emocional porque les da esperanza», comenta.

En el caso de Génesis ha encontrado en las redes de apoyo una fuente de consuelo, como el Bloque de Búsqueda. «Te hace sentir que no estás sola. En el Bloque tratamos de ser bien empáticos y de hacer un espacio seguro, donde si te sentís mal está bien. Nos acompañamos», relata. También, reconoce que han salvado vidas. “El sentir que no estás sola en la búsqueda, que hay alguien a quien acudir te ayuda a no caer del todo”.

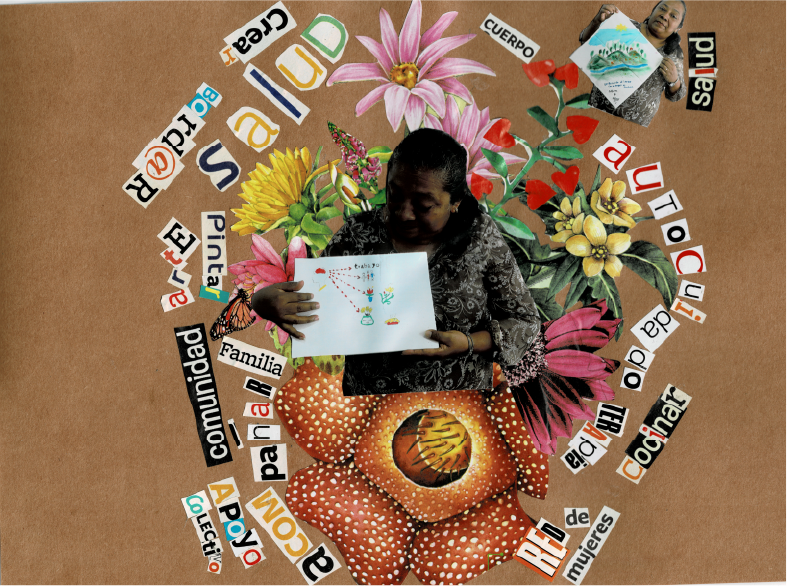

Los espacios de autocuidado, como talleres de arte, respiración, relajación y redes de apoyo colectivo, han sido esenciales. “Nos ayudan a estar en paz con nosotras mismas, a aceptar nuestra realidad, aunque sea difícil”, explica Sandra.

La construcción de redes de apoyo son fundamentales para que las madres puedan sobrellevar la ambivalencia de la desaparición y proteger su salud, tanto física como emocional, en este largo y doloroso proceso de búsqueda.

En sentido, Edith Elizondo de Alerta Raquel, iniciativa emite alertas de personas desaparecidas especialmente niñas y mujeres jóvenes, hace énfasis en que la organización entre madres buscadoras se ha convertido en una fuente vital de fuerza y acompañamiento. Les permite romper con el aislamiento y reconocer que su lucha no es individual, sino compartida con otras mujeres que atraviesan experiencias similares. En ese tejido colectivo, encuentran comprensión, sostén emocional y un impulso genuino para seguir buscando a sus hijos e hijas, que nace de una necesidad profunda, una urgencia que solo quienes han vivido esa misma ausencia pueden comprender y acompañar.

Las madres, familiares y fuentes consultadas coinciden que es importante que la sociedad no emita juicios. No juzgar la forma en que las madres buscan ni cómo viven su dolor. Lo anterior, permite no agravar los efectos de la desaparición. Además, la escucha activa y sin prejuicios puede ser el primer y más poderoso acto de apoyo.

Luego expresan que la empatía es fundamental. Compartir información de personas desaparecidas, participar en actividades de difusión y exigir al Estado el cumplimiento de su deber son acciones concretas que la sociedad puede tomar.

Sin duda, la desaparición es una herida abierta en un país que ha invisibilizado los dolores que esta produce. Acompañar y cuidar a quienes buscan es una forma de enfrentar el olvido y mantener viva la exigencia de verdad y justicia.