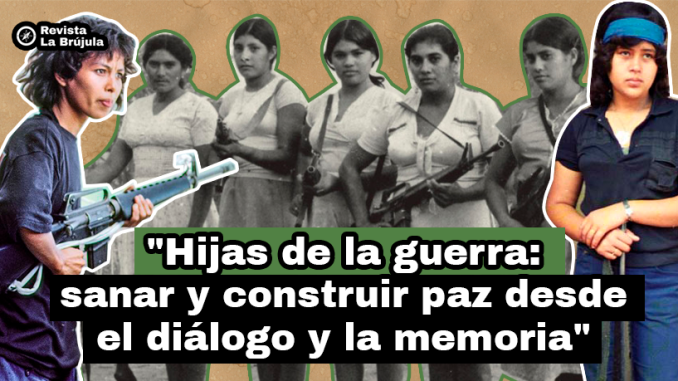

Durante los últimos cinco años, Revista La Brújula ha impulsado los diálogos feministas «Hijas de la Guerra», un espacio dedicado a la reflexión y la conversación sobre los impactos de la guerra civil en las mujeres. Con seis diálogos realizados y más de 100 participantes, estos encuentros han buscado visibilizar y rescatar las historias y experiencias de las mujeres, frecuentemente ignoradas en los discursos y en la historia oficial.

Hijas de la Guerra ha provocado diálogos intergeneracionales sobre las historias no contadas de mujeres que vivieron la guerra civil en El Salvador, las deudas que dejaron los Acuerdos de Paz, los impactos en sus vidas, la relación con el feminismo antes, durante y después de la guerra; los retrocesos actuales y la continuidad de la lucha por los derechos.

Por: Lilian Vega

No hubo ámbito de lucha en el que las mujeres no estuvieran durante la Guerra Civil de El Salvador, aunque invisibilizadas fueron fundamentales para todo lo que el FMLN logró como la guerrilla más exitosa de Latinoamérica y como partido político.

Menos conocidas, pensadas, vistas o reconocidas son las mujeres, y a veces niñas, que quedaron a cargo luego que sus familiares fueran asesinados, desaparecidos, reclutados por las Fuerzas Armadas, exiliados u organizados como parte de la guerrilla.

Siempre a cargo del cuido, y siempre no reconocidas, cuerpos femeninos que asumieron tareas que no corresponden porque están en edad de descansar o de jugar y aprender; pero siempre cuidadoras que nadie cuida, sin cuyas vidas no hubiese sido posible la guerrilla, ni la luchas por la justicia.

Es por estas voces e historias que surgieron los diálogos feministas Hijas de la guerra. Los diálogos poseen una vocación de inclusión, resistencia, lucha y posicionamiento político en diversas temáticas que cruzan la corporalidad y vivencias de mujeres con identidades y sexualidades diversas, pero quienes tienen una cosa en común: luchan por sus derechos y por una sociedad equitativa, justa, democrática y participativa. Desde la firma de los Acuerdos de Paz esperan por la justicia y reparación por toda la violencia ejercida y sufrida sobre sus cuerpos.

Dichos anhelos y demandas se recogen en los diálogos “Hijas de la guerra”, que comprenden una colección de entrevistas a mujeres veteranas de guerra, destacadas en zonas urbanas y rurales, quienes se desempeñaron en diversas áreas y funciones dentro de las filas del FMLN: radiocomunicaciones, enfermería, logística, recaudación de fondos, generación de contenidos comunicacionales y políticos, capacitaciones, alfabetización, combate, dirigencia, cocina, gestión de casas de seguridad.

Hijas de la guerra comparte experiencias de diferentes mujeres feministas vistas desde la infancia, adolescencia, juventud y madurez de cara a preservar la historia, y, sobre todo, a no repetirla. Todas ellas perciben el peligro de repetir la historia de guerra y represión.

El carácter cada vez más autoritario del presidente [inconstitucional], su gobierno y el Estado de El Salvador en su conjunto; así como, el afán de negar la historia de lucha y los ideales de justicia social y consecución de derechos que les movieron ha implicado retrocesos conseguidos tras la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz.

Las veteranas y las apuestas por construcción de paz desde el feminismo

Las ahora veteranas de guerra, aquellas jovencitas que en los años 70s y 80s tomaron los fusiles por el tan ansiado cambio en un país que no les dio otras alternativas, reflexionan que el feminismo actual y la perspectiva de género no estaban presentes de forma tan contundente, como hoy, durante los años del conflicto. La vista de lo vivido a través de estos lentes, y el avance en la consciencia e identidad elimina el velo, y aclara el poder de transformación social que tiene el feminismo y las identidades disidentes como espacios de lucha, resistencia y reivindicación de las víctimas.

Ellas ponen en acción y vida palabras como conocimiento, memoria popular, reparación, solidaridad, sororidad. Es decir, experiencia de mujeres siempre en lucha.

Presentamos una serie de estampas que abordan algunos de los dolores, reflexiones, luchas, esperanzas, temores y vivencias de estas Hijas de la Guerra.

Los diálogos y las entrevistas se realizaron tratando de lograr un ambiente seguro para las mujeres, en esta línea y por temas de seguridad se omiten nombres, fechas y diálogos, pero todas y cada una de las microhistorias tiene a la base lo compartido por estas hijas de la guerra.

Niñas adultas de la guerra

A mi padre lo desaparecieron en el 85 cuando yo tenía 8 años, soy la mayor, y en esa época, mi madre ya pertenecía a los comandos urbanos y tenía responsabilidades dentro del FMLN.

Mi mamá es buena madre, pero no pudimos convivir durante mi niñez. Me quedé a cargo de mis hermanos y hermanas. Maduré muy pronto, impuse mi autoridad, me hice cargo de todo lo relacionado a nuestra casa. Fui la madre de mis hermanas y hermanos.

Sinceramente, no sé qué es eso de disfrutar la niñez sin preocupaciones, no podía sólo jugar y estudiar, tenía que ver cómo resolver la comida, las tareas mías y de los demás, los uniformes, regaños, todo pues.

Sin proyecto de vida

Se firmaron los Acuerdos de Paz y mi mamá nos llevó a la Plaza Libertad para celebrar, todas lloramos, reímos, bailamos y nos sentimos felices, habíamos logrado “tocarle los huevos al tigre”, salir ilesas y ganar derechos.

Pero después de unas semanas, nos dimos cuenta de que mi mami se queda sin nada para su proyecto de vida, bueno se quedó sin proyecto de vida, como en el limbo. Ya pasaron más de 30 años y nada.

Al final los Acuerdos de Paz sólo fueron un papel firmado, quedan un montón de heridas abiertas, no hay una sanación, no hay una reparación.

Mi mami ahora me dice “claro que hubo cambios, pero es como pintar tu casa bonita, pero está agrietada todo el tiempo, y al final esas grietas se van a ver porque era solo pintura”.

Pero yo veo como en la postguerra a la mayoría de las guerrilleras no se le reconoció el trabajo y las habilidades aprendidas, y que en los procesos de reinserción social pocas mujeres tuvieron acceso a estudiar y aun con educación y oficios aún no lograron trabajo digno. Entonces, queda la herida y el trauma sin sanar, y es tan grande que transmuta lo personal, está en lo familiar, en lo comunitario.

Pienso en todos los proyectos que ellas querían conseguir y no lograron, a pesar de que dejaron el cuerpo y la vida en el intento.

Los Acuerdos de Paz no tienen rostro de mujer

Los Acuerdos de Paz no tienen rostro de mujer, nunca lo tuvieron. Cuando andaba la bulla de la desmovilización nos dijeron que la tierra se la iban a dar al hombre de la familia, el esposo o al hermano mayor, a un hombre que pudiera trabajarlas.

Nosotras nos organizamos para hacer una marcha hacia casa presidencial, para protestar y preguntar por qué. En eso estábamos cuando nos dimos cuenta de que había sido el FMLN el que decidió que la propiedad de la tierra era para hombres, y ya estaban hechas las listas.

Entonces, nos organizamos para llegar a la comandancia y plantear que no podía ser así. Algunas mujeres desmovilizadas recibieron tierras, quién sabe cuántas.

Las mujeres salimos de la montaña y pasamos a la cocina, la mayoría pues, no todas y aquí viene la situación de privilegios de algunas para las que no fue así, pero la desigualdad es tozuda igual que nuestras conciencias.

Menstruación

Nadie nos regala nuestros derechos, ni los básicos, básicos, como el derecho al acceso a toallas sanitarias cuando menstruamos.

Me acababa de organizar y estaba en el campamento, pronto me tocaba que me viniera la regla. Le pregunté a mis compañeras en dónde conseguía una toalla sanitaria o tampón, y ahí me enteré de que esas cosas eran consideradas un “gusto pequeño burgués” por parte de la comandancia y que no había. Cada quién resolvía cómo podía.

Estaba en labores de enfermería, y se me ocurrió decirle a mi jefatura que por el tipo de heridas que vemos en el frente de batalla, las toallas sanitarias eran más higiénicas y buenas que lo que estábamos usando.

Y así llegaron las toallas sanitarias al frente de batalla y a los campamentos guerrilleros. Ya teníamos con qué trabajar nuestras propias heridas de cada 28.

Lucha por los derechos, pero no de la disidencia sexual

Durante la guerra nunca hablamos de las disidencias sexuales, la Fuerza Armadas y la guerrilla tenían una visión militarista-patriarcal. Luchábamos por la justicia social, la equidad y los derechos, pero, por donde lo viéramos nuestros derechos genéricos y sexuales estaban pisoteados .

La lesbiandad la viví en solitario. Por supuesto que no fue un punto importante en la agenda de reconciliación o reconstrucción. Durante la guerra, ni nos nombrábamos, ni nos mirábamos.

Si miraban a un par de mujeres que andaban muy juntitas, el comandante decidía separarlas porque se miraban “raras”. Tampoco mandaban con el grupo de mujeres a lavar ropa al río a la que veían “muy varonila” no vaya a ser que las fuera a vigiar o “buscar a nivel sexual”.

Todas las violencias que cruzaron mi cuerpo lésbico durante mi paso por la guerrilla fueron en soledad; además había otras cuestiones mucho más importantes para el país, y era la lucha a la cual teníamos que aportar desde cualquier cuerpo o apuesta personal.

Parejas durante la guerra, disparejas en la posguerra

La guerra estaba terminando, las que teníamos parejas estábamos asustadas. Nunca nos asustó arriesgar nuestra vida por lo que creemos, pero ahora estábamos asustadas.

Nuestros compañeros nos estaban diciendo que una vez termine la guerra nos van a dejar, y que nos van a dejar por otras mujeres más jóvenes. Una compa respondió que ella lo dejaría primero. Yo me quedé callada y pensando si sería cierto eso de dejarnos por otras. Y sí, así fue.

Muchos de ellos se encargaron de decirle a todo mundo que nosotras éramos unas grandes putas, y que no valía la pena que nos recogieran. Algunas tenían hasta 2 o 3 hijos con sus parejas, pero igual las dejaron y nunca los volvieron a ver.

Durante la guerra, a algunas compas las obligaron a abortar o las sacaba del campamento porque “habían salido embarazadas sin darse cuenta”. A ninguna le preguntaron quién era el padre, tampoco si él asumiría la responsabilidad, ese era un problema de ella nada más.

Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, a ellos los veían como héroes, a nosotras como putas. Nos quedamos en la zona rural, con los sueños y deseos frustrados, cargando nuestros hijos y luchando por salir adelante.

Sobreviví porque me escondí

Sí, desde que era niña.

Salí de mi casa en plena guerra civil en el 85, ya con mi expresión femenina, porque siempre he sido muy femenina. Comencé acompañando a chicas que ejercían el trabajo sexual en los pueblos del occidente. Yo no podía ejercer ese trabajo porque la Guardia Nacional se llevaba a los clientes y patrones de las niñas que daban sexo, así que me ponían a cobrar.

El trabajo se ejercía con soldados y guerrilleros por igual, tomaban juntos y hacían chistes de guerra, todos eran bien machos. Un día la guardia llegó a sacar y torturar a una chica transexual. Ahí reafirmé mi convicción de esconder mi sexo y de moverme de los lugares cuando percibía demasiado peligro.

Pero me llegó el día. Cuando tenía 17 años un hombre tuvo sexo conmigo, me dijo que le gustó mucho, pero después fue a decir al pueblo que yo no era mujer.

Tenía un año de estar ahí, como ya iba a sacar mi cédula, fui a un estudio fotográfico, y como era bonita habían puesto en la vitrina mi foto, todo mundo se escandalizó. La jueza me mandó a traer con la guardia y me mandó al centro penal de Atiquizaya.

Pase 3 años en prisión, pero siempre era un problema porque algún recluso se terminaba enamorando de mí. El director pedía el traslado porque decía: “aquí no puede existir eso”.

De Atiquizaya pasé a Santa Ana, luego a Mariona, después llegué a San Vicente y por último fui a Sensuntepeque, al centro de reclusión Inquirir. Aquí estábamos todas las personas de la diversidad sexual, apuñadas en un espacio bien chiquito, durmiendo hasta debajo de catres porque éramos como 50 en un espacio bien reducido. En el resto del penal estaban los presos políticos en mucho mejor condición.

Nos tenían en la parte más alejada del penal. Veíamos como llegaban visitas a ver a los reos políticos, nosotras (población LGBTI+) no podíamos tener visitas, lo mejor era que no existiéramos.

Un día los guerrilleros intentaron sacar a los presos políticos, y tiraron un bazucazo que quedó incrustado en la pared del cuarto en el que estábamos encerradas, no estalló, para nosotras fue un milagro. Al día siguiente oímos cuando el vigilante dijo “a saber por qué Dios quiere a estos maricones que no se murieron”.

Salí en 1990, me vine a los lugares de trabajo sexual en San Salvador, entre ellos La Praviana y La Campana, aunque tenía temor por lo que contaban sobre la masacre de 1981 en La Campana.

El trabajo de sexual de las mujeres trans en esa época era con políticos. Nuestros mejores clientes eran políticos de la época: candidatos, presidentes, ministros, diputados.

También eran ellos los que nos asesinaban. Gozaban con nosotras, pero teníamos que guardar el secreto. Si alguna no lo guardaba, la gente que los cuidaba a ellos, los PPI, la llegaba a traer y la asesinaba.

Estaba segura de que yo no pasaría de los 35 años, pero aquí estoy viva y contando que para sobrevivir siempre me he escondido.