Mi historia, como la de muchas mujeres con discapacidad en El Salvador y América Latina, refleja la falta de acceso y la discriminación en los servicios de salud.

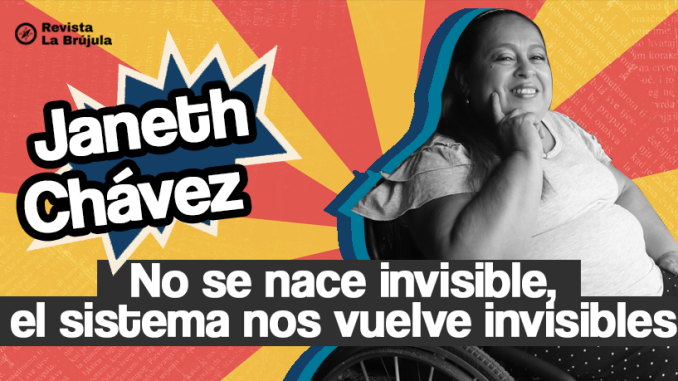

Por: Janeth Chávez

Realizarse un examen de mama siempre es una incomodidad para las mujeres. Ahora, pensemos en cómo lo vivimos quienes tenemos alguna discapacidad. Las mujeres como yo, que usamos sillas de ruedas debido a una discapacidad física causada por un tumor en la columna.

Hace unos años, cuando acudí a un centro de salud público para hacerme un examen de mamas, una enfermera me tachó como un problema. Me quedé pensando: ¿Soy yo el problema? Por supuesto, le respondí que las personas con discapacidad no somos el problema. Son los hospitales, es el sistema de salud que no cuenta con la infraestructura adecuada para atender a todas las personas sin excepción.

El gran obstáculo que encontraron fue que el espacio para el examen no consideraba el tamaño de una silla de ruedas. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas, en su Artículo 25, establece que los Estados Parte deben garantizar a las personas con discapacidad el acceso a servicios de salud de calidad, sin discriminación por motivos de discapacidad.

Esto implica que los centros de salud, tanto públicos como privados, deben estar equipados para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de equipos médicos como mamógrafos para mujeres usuarias de sillas de ruedas. Pero esto está muy lejos de ser una realidad en El Salvador.

Aun así, en medio del caos y la discriminación, encontré solidaridad en las personas que estaban en el lugar y pude hacerme el examen. Reconozco la importancia de las redes de apoyo y del cuidado colectivo que surge entre nosotras y nosotros.

Mi experiencia demuestra cómo en El Salvador el sistema de salud es excluyente, carente de infraestructura accesible y de formación adecuada para garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Esto afecta especialmente a las mujeres con discapacidad, quienes enfrentamos barreras físicas, estereotipos de género y prejuicios sobre nuestra autonomía, lo que limita nuestro acceso a los servicios de salud y cuestiona nuestra capacidad de decisión sobre nuestro propio cuerpo.

Además, nuestras necesidades son constantemente invisibilizadas, dejándonos sin acceso a información esencial para nuestro bienestar.

Simone de Beauvoir decía: «No se nace mujer, se llega a serlo». En el caso de las mujeres con discapacidad, podríamos agregar: «No se nace invisible, se llega a serlo en un sistema que elige no vernos». Esta invisibilización es una forma de violencia que se perpetúa.

La ley está de nuestro lado, pero ¿quién la hace cumplir? El Salvador tiene marcos legales que deberían proteger a las mujeres con discapacidad, como la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que garantiza la accesibilidad y la no discriminación en los servicios de salud, y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, que asegura su derecho a una vida libre de violencia, incluyendo el acceso a salud de calidad.

Sin embargo, tener leyes no es suficiente. Es esencial que se implementen, se supervisen y cuenten con mecanismos efectivos para denunciar y sancionar la discriminación. ¿De qué sirve una ley si el personal de salud no está capacitado en derechos humanos y discapacidad? ¿Cómo se garantiza el acceso a la salud si los centros no son accesibles? ¿Cómo construimos un sistema de salud verdaderamente inclusivo?

Es urgente realizar ajustes razonables en la infraestructura de los centros de salud, adaptando los espacios existentes para garantizar su accesibilidad. La accesibilidad es un derecho, no un lujo.

Las mujeres con discapacidad seguimos luchando por nuestros derechos, pero es necesario que toda la sociedad se movilice para romper las cadenas de discriminación que aún persisten. Debemos construir redes de apoyo que fortalezcan nuestra lucha, porque ninguna mujer debería ser vista como un problema y el derecho a la salud no debería depender de su capacidad para exigir.

A pesar de todo, ese día, en esa sala, me encontré con la solidaridad de otras mujeres. No estuve sola. Hubo quienes alzaron sus voces en mi defensa, demostrando que la lucha feminista también se construye en la solidaridad cotidiana, entre mujeres que se reconocen en la vulnerabilidad de la otra.

Janeth Chávez es licenciada en Administración de Empresas, con 21 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Especialista en inclusión, accesibilidad y empoderamiento, con profundo conocimiento en normativas nacionales e internacionales. Ha diseñado e implementado programas para fortalecer la autonomía, así como estrategias de incidencia política y social para eliminar barreras y estereotipos. Su trabajo ha impactado en la construcción de políticas inclusivas y en la sensibilización de comunidades, contribuyendo a una sociedad más equitativa.