En el marco del Día Nacional de la Maestra y el Maestro, Revista La Brújula rinde homenaje a la valentía de mujeres rurales de la Comunidad Santa Marta, del departamento de Cabañas, que lideraron la educación popular y que desde hace más de tres décadas han asumido la enseñanza como un acto de verdadero amor y compromiso por su gente y su historia. En esta segunda entrega, conoceremos la historia de Vilma, quien inició a sus 16 años como maestra popular en el exilio junto a su comunidad. La actual directora del Centro Escolar 10 de Octubre, de Santa Marta, considera que la educación popular se manifiesta en que la juventud no sea “un embudo” al que se le deposita conocimientos, sino en que ellas y ellos sean críticos de la realidad en la que viven.

Texto y foto: Merlin Velis / Arte: Gabriela Turcios / Edición: Krissia Girón

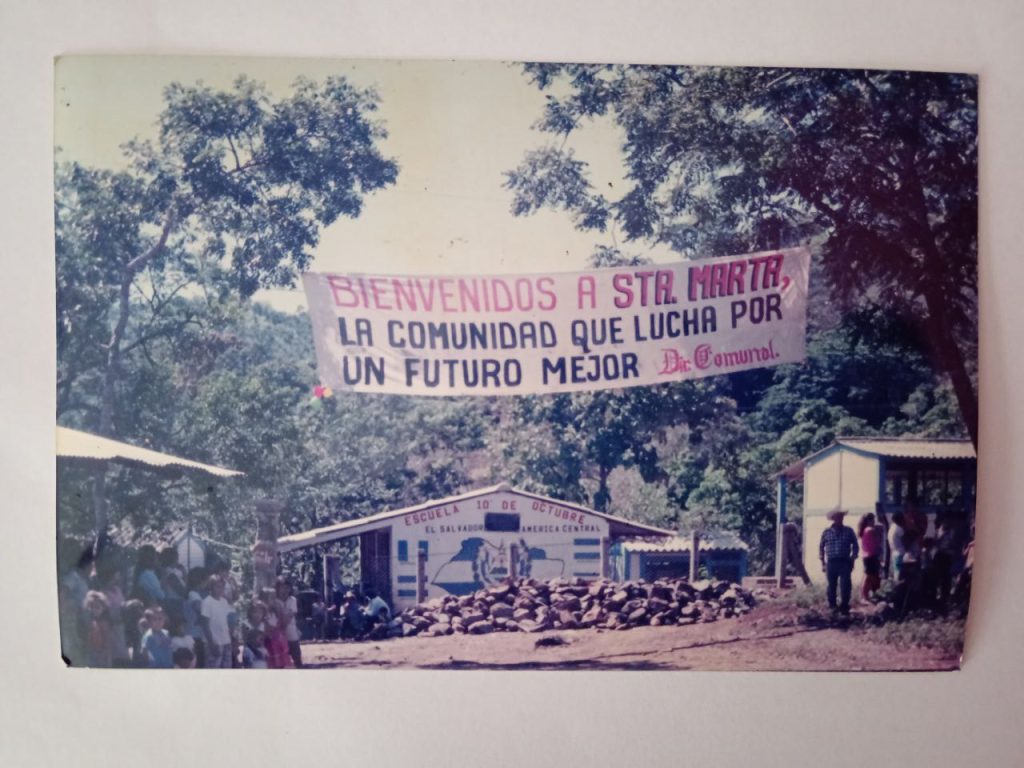

Los inicios del modelo de educación popular de Santa Marta se forjaron en los campamentos de refugiados en Honduras, en donde hombres y mujeres, adolescentes en su mayoría, decidieron compartir sus conocimientos con la niñez y personas adultas mayores, a pesar de vivir en el exilio debido a la guerra civil salvadoreña. Aunque con los Acuerdos de Paz, se inició un proceso de incorporación al sistema educativo público, actualmente se mantiene en Santa Marta, el compromiso de brindar una educación que privilegie el conocimiento por la realidad nacional y la memoria histórica.

En esta entrevista conoceremos la experiencia de Vilma Gloria Hernández, Directora del C.E 10 de octubre de 1987, que a sus 16 años inició como maestra popular. La actual directora es originaria de Santa Marta y considera que la educación popular se manifiesta en que la juventud no sea “un embudo” al que se le deposita conocimientos, sino en que ellas y ellos sean críticos de la realidad en la que viven.

Merlin Velis: ¿Qué significa para usted la educación popular?

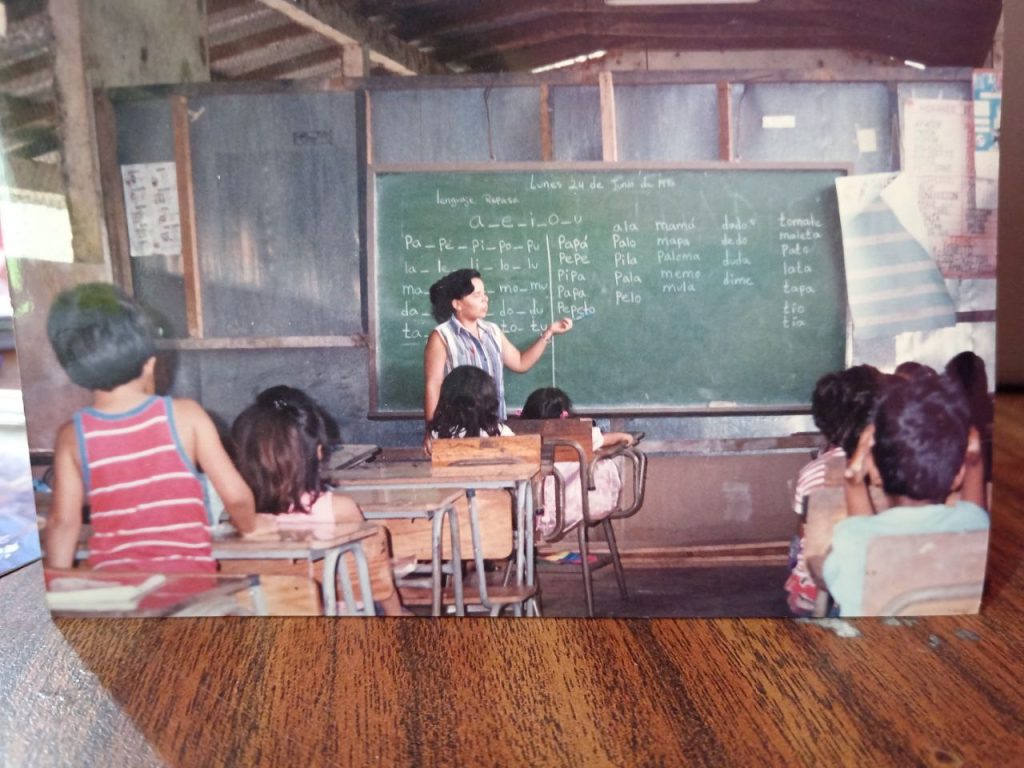

Vilma Gloria Hernández: La educación popular inició cuando nosotros empezamos a trabajar en Mesa Grande. Éramos personas que no sabíamos nada, pero teníamos la voluntad de ayudar a los niños y a las niñas que en aquel entonces se quedaron sin maestras. Cuando se dio la guerra, el gobierno de ese entonces no mandó profesores a los cantones. La mayoría salimos al exilio y empezamos a trabajar la educación popular, de los conocimientos que tenían los adultos se inicia, por la necesidad que había.

Cuando estuvimos refugiados en Mesa grande, hubo un grupo de internacionales que preparaban a personas para la enseñanza. En ese grupo de personas estaba yo, preparándome para poder ayudar a los niños. Era 1984, en ese entonces yo tenía 16 años y así hubo otras y otros jóvenes que se formaron. Trabajamos con niños y niñas y también con personas adultas, porque acá hubo mucha gente que no tenía educación y no sabía leer y escribir. Fue un proyecto bastante exitoso porque hubo muchos adultos que ahí aprendieron a leer y escribir.

MV: ¿Y usted con 16 años qué es lo que pensaba en ese momento, qué fue lo que la motivó a ser maestra popular?

VH: Ya había hecho 5° grado y a mí me hicieron la invitación que sí podía y quería trabajar como estudiante entonces acepté y desde ese momento nos prepararon para trabajar como maestras, había gente internacional que estaba ayudando, llegaban a los campamentos y preparaba a las personas que tenían esa voluntad de ayudar a los niños y a las niñas. En ese momento éramos más mujeres, pero sí había hombres también preparándose en esos años.

Como estábamos ahí refugiados y no trabajábamos en otro espacio, la mayoría de jóvenes teníamos que trabajar en algo, nos motivaba que había la necesidad de hacer algo y es así como yo opté por trabajar en educación.

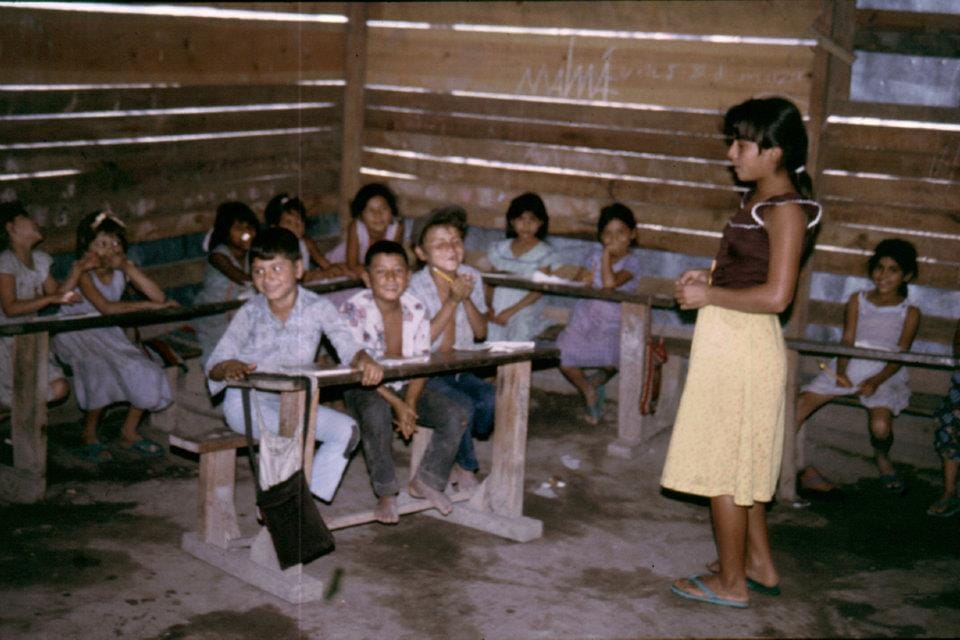

Cuando llegué a los campamentos en el año 84, ya tenían las escuelas, eran de tablas de pino, lámina y piso de tierra. Había un equipo de educación que era el que pedía los materiales y nos llevaban lo más necesario como el papel, los lápices y todo esto se les entregaba a los y las estudiantes.

Recuerdo que había 1°, 2°, 3°, hasta 6° grado, pero se seleccionaba primero a los que estaban más avanzados, porque había bastantes estudiantes, por eso cada campamento tenía su escuela.

M: Cuando regresan a Santa Marta, ¿cambia la dinámica o modelo de la educación popular?

V: Se continuó siempre con la misma organización que estuvo en Mesa Grande. Yo vine a la comunidad en el segundo retorno (1988), ya estaba instalado el grupo de educación y estaba funcionando la escuela, siempre con la misma metodología. No había interés de mandar docentes del gobierno porque (aún) estaba la guerra.

M: ¿Cómo siguieron preparándose como maestras?

VH: Hubo personas internacionales que se quedaron al inicio para prepararnos a nosotras. Fue después de los Acuerdos de Paz que vino un programa para nivelar a los excombatientes y como en Santa Marta habían bastantes, se dio la posibilidad de hacer las nivelaciones, nos incorporamos a ese programa. Al inicio, todo lo que recibimos fue gestión de organizaciones como ADES, que siempre ha existido en Santa Marta. Teníamos todo el material y nos daban un incentivo, recuerdo que nos daban 60 colones en ese entonces, luego nos llegaron a dar $90 dólares como forma de pago a los docentes.

Con ayuda de organizaciones como ADES (Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta) y CIAZO (Asociación de Educación Popular),, pudimos hacer gestiones para que siguiéramos el bachillerato en la comunidad. El Ministerio de Educación nunca reconoció el trabajo que hacíamos, pero si reconocía las estadísticas de los estudiantes que nosotros formábamos, porque a partir de 1993 nos dieron los certificados, pero la escuela no tenía ningún derecho a tener Bonos, por el hecho de no tener maestros del gobierno. No recibimos nada del gobierno, solo nos daban los certificados y nos pedían las estadísticas cada año.

Después de que sacamos el bachillerato, la mayoría de docentes que aún continuamos, también a través de ADES y CIAZO, hicimos las coordinaciones y las gestiones para que nos pudiéramos incorporar a las Universidades. Hicimos dos grupos: unos estuvimos en San Miguel (Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador) y el otro grupo que estudió en San Salvador, en la Universidad Luterana.

En el 2001, el MINED dio una plaza y en el 2002 aprobó 18 plazas más. Nosotras todavía no teníamos listo los papeles, porque siempre nos dijeron eso, que nunca nos iban a dar las plazas hasta que tuviéramos la documentación lista.

En 2003, ya estábamos listos para poder trabajar y como la ACE (Asociación Comunal para la Educación), en ese momento hacia los contratos, habló con los docentes que trabajaron en el 2002, que solo iban a trabajar un año porque los docentes de la comunidad estaban ya con su documentación lista, y dijeron que se iba a contratar a quienes habíamos estado trabajando en la comunidad todo el tiempo. Eso fue un logro muy grande.

En ese mismo año, las 18 plazas que dieron no fueron suficientes para cubrir al estudiantado, porque teníamos hasta 1,900 estudiantes cada año, eran bastantes estudiantes y con 18 personas no podíamos cubrir todo eso. El grupo que estaba estudiando en la Luterana se graduaba ese año, así que aprovechamos y se hizo una gran presión. Fuimos a Sensuntepeque, a la Departamental (del MINED) a protestar. Recuerdo a mucha gente, estudiantes y población que nos acompañó, porque no era posible que ya teníamos los documentos listos, que siempre nos habían pedido que tuviéramos y no nos daban más plazas. Después de esa movilización nos aprobaron otras 10 plazas más y es así como hemos mantenido 28 plazas hasta la actualidad.

MV: ¿Por qué cree que es importante la labor educativa de las mujeres maestras?

VH: Es importante porque somos las que llevamos la educación acá en Santa Marta y es un área muy importante para el desarrollo de cualquier comunidad. Acá se han sacado muchas promociones de estudiantes, especialmente no hay niños que no estudien, todos los niños estudian así que en ese sentido estamos bien.

Los estudiantes no son como en aquel entonces, son menos, llegamos a tener en las aulas de 40 a 50 estudiantes, hoy el promedio que tenemos es de 18 a 20 estudiantes. En total, la población de estudiantes que tenemos ahorita son 340 en ambas secciones, desde Parvularia hasta Bachillerato. Somos más profesoras, 21 mujeres y siete hombres.

MV: ¿Qué condiciones hacen falta para que sigan desarrollando un trabajo de calidad acá en el Centro Escolar?

VH: Acá hay varias necesidades, porque la escuela es grande y el bono que recibimos no es suficiente para cubrir todas las necesidades que el Complejo Educativo presenta, pero que estamos haciendo gestiones. Por ejemplo, hace poco hemos puesto ventiladores en 6 aulas y estamos haciendo conciencia con los papás, con su ayuda hemos hecho bastantes cosas este año y el año pasado.

Los fondos que el gobierno nos da nos sirven muchísimo, pero no son suficientes, pero ahí vamos poco a poco mejorando las condiciones.

MV: ¿Qué ha cambiado actualmente, respecto a la educación popular?

VH: La educación popular se caracteriza más que todo porque los muchachos y muchachas sean críticas de la realidad que se vive, no es que lo hacemos tanto en el 100%, pero sí se trata de mantener eso de que los estudiantes conozcan la realidad que tenemos aquí en el país, lo que hemos vivido.

La educación popular se manifiesta en que el estudiante no sea como un embudo que se le esté depositando (conocimientos) sino que tiene que ser crítico de la realidad en la que vivimos, intentamos mantener algunos rasgos de la educación popular, pero como le decía, nos hemos ido insertando al sistema de educación nacional.

MV: ¿Qué mensaje daría en el marco del 22 de junio, Día Nacional del Maestro y la Maestra?

VH: La labor de las y los docentes es muy importante. Sí una persona estudia para maestra o para maestros no está pensando en hacerse más ricos, el sueldo sirve para irla pasando y sobreviviendo.

Trabajamos mucho para la población y a veces no se ve lo que se hace, pero es mucho trabajo el que las docentes hacen todos los días, la Dirección también es un trabajo donde tenemos que estar siempre presentes. A veces no hemos terminado de hacer algo cuando vienen otras cosas que hay que hacer y hay que estar al día para estar bien en la administración. Entonces, es un trabajo bien pesado, pero satisfactorio porque cuando vemos a las Promociones, los logros de los muchachos y las muchachas, vemos que ya han pasado por acá profesionalmente y qué han pasado por esta Escuela. Nos sentimos satisfechas.