Como los ríos, las mujeres también fluyen. A veces en silencio, otras con fuerza, pero siempre abriendo caminos de vida. Ellas cuidan el agua y la tierra con la constancia de quien sabe que el futuro depende de cada gota.

Mujeres como Margarita Posada, Vidalina Morales, María Cristina Rodríguez y Ebelia Menjívar han sido defensoras del agua, de la tierra y de la vida. En sus historias se refleja la memoria de muchas otras mujeres que, día tras día, sostienen la vida sin detenerse. Son ríos que no se ven en los mapas, pero que nutren las raíces de sus comunidades.

Por: Redacción

“Debemos vivir sin minería, debemos optar por la vida. Y, desde las comunidades, se puede generar actividades económicas y desarrollo comunitario sin optar por la minería. Se puede optar por la agricultura que es el corazón de la economía de las comunidades”, dice Oscar Morales, luchador ambiental y defensor de derechos humanos en El Salvador.

Lo que Oscar plantea no es imposible, en Ecuador ya hay comunidades que lo practican. Shandia es una comunidad ubicada en la Amazonía ecuatoriana donde las y los habitantes le apuestan a una vida sin minería. Fomentan un modelo de turismo local, cultivan en tierras que son de la comunidad, se distribuyen el trabajo y las ganancias, y los cultivos son para todas las personas. A pesar que han llegado proyectos mineros, han defendido su territorio porque creen que la tierra es vida y para vivir la tienen que cuidar colectivamente.

Pero en El Salvador la realidad es diferente. El país se ve amenazado ante la minería metálica. La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, fue un logro de la lucha social en defensa del ambiente, promovido por organizaciones comunitarias y otros sectores sociales. Estuvo vigente durante siete años, pero fue derogada por el oficialismo y sus aliados el 23 de diciembre de 2024, para dar paso a la Ley General de Minería, sin consultar a las organizaciones medioambientales y a las comunidades identificadas como posibles lugares para explotación minera.

Video: ACAFREMIN

En los años 2000, las organizaciones advertían sobre los impactos que traería la minería, como la afectación en la calidad del agua y la reducción del suelo para la agricultura. En el informe “El lado oscuro del oro. Impactos de la minería metálica en El Salvador”, realizado por Cáritas y UNES en 2008, se revelaban las consecuencias socioeconómicas y en la salud por el tipo de metales que se utilizan para el proceso de extracción. Estos metales dañan el medio ambiente y el agua. Además, el informe detalla que las empresas prefieren extraer el agua indirectamente de forma subterránea de los ríos y evitan pagar costos (que son bajos) para perforar pozos. De esta manera no hay control directo de cuánta agua extraen realmente, evitan pasar los procesos de permisos de explotación de agua y afecta directamente los mantos acuíferos, entre otros efectos.

De acuerdo con un estudio de opinión realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA en diciembre de 2024, 6 de cada 10 personas opinaron que el país definitivamente no es apropiado para el desarrollo de la industria minera.

Por más de una década, El Salvador lideró una de las luchas ambientales más emblemáticas de la región, esta fue la resistencia contra la minería metálica. Vidalina Morales, lideresa ambiental y miembra histórica de la comunidad de Santa Marta, ha sido una de las voces más firmes en esa lucha que culminó con la prohibición de la minería en 2017. Hoy, con la aprobación de la ley que vuelve a permitir la explotación minera, advierte sobre los riesgos para el agua y la vida en el país.

“La lucha antiminera comenzó alrededor de 2004 y duró más de 12 años. Fue un proceso largo, lleno de organización, movilización, incidencia política y comunicación. Con el tiempo, la lucha local en Cabañas y Chalatenango se transformó en una causa nacional”, recuerda Vidalina.

El camino no fue fácil. A medida que crecía la resistencia comunitaria, también aumentaban las amenazas, los encarcelamientos y los asesinatos. “En 2009 mataron a tres compañeros: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, quien estaba embarazada. Esos años fueron duros, pero seguimos adelante”, relata. A la violencia se sumó una demanda internacional de la empresa Pacific Rim que denunció al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas (CIADI), pero el fallo final favoreció al país.

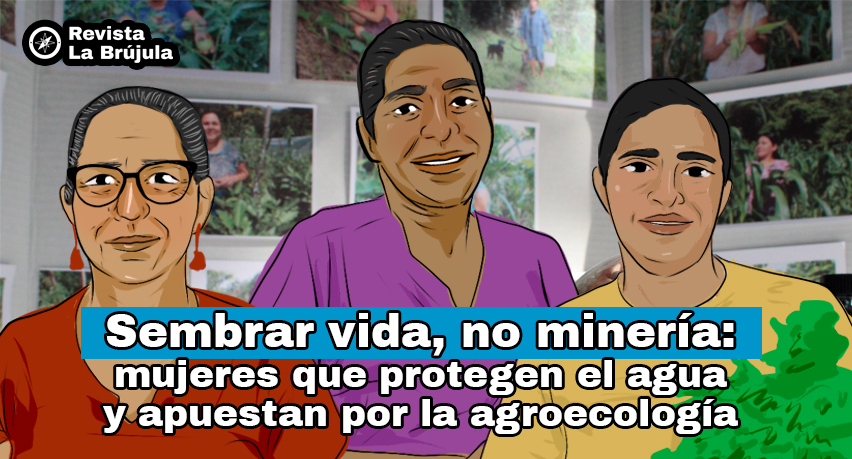

“Fue una victoria histórica: logramos una ley que prohibía la minería y una resolución internacional a favor de El Salvador”, dice.

Sin embargo, Vidalina señala que esa conquista hoy está en peligro. “Con la nueva ley minera, volvemos a abrir una herida que costó vidas. La minería contamina el agua con metales pesados y drenaje ácido; seca los mantos acuíferos y destruye los ecosistemas. En un país donde el acceso al agua sigue siendo un problema, permitir la minería es condenar a la gente a la sed”, afirma.

Vidalina asegura que la minería no solo destruye el medio ambiente sino también el tejido social porque rompe la convivencia comunitaria, genera divisiones, violencia y migración. Explica que las empresas llegan a imponer sus intereses sobre las formas de vida comunitaria y estas desaparecen. “La minería nunca ha traído desarrollo porque lo que deja es contaminación, pobreza y enfermedades”, menciona.

Para ella, la defensa del agua requiere volver a una relación armoniosa con la naturaleza. “El agua que usamos no viene del grifo, viene de las montañas. Por eso debemos proteger los bosques, reforestar y cambiar la forma en que producimos nuestros alimentos. Hay que dejar de usar pesticidas y volver a las prácticas ancestrales, donde se cultivaba en armonía con la tierra. No tiene sentido envenenar lo que comemos”, dice.

Vidalina también cuestiona el carácter mercantilista de la actual Ley General de Recursos Hídricos porque no prioriza el derecho humano al agua sino los intereses económicos. Ante este contexto, la lideresa explica que las personas deben mantenerse organizadas, exigir al Estado que garantice ese derecho y no renunciar a la defensa de nuestros bienes comunes.

—El caso del río San Sebastián, en La Unión, es una advertencia clara— dice. “No hace falta lupa para ver la contaminación. La gente compra agua embotellada porque el río está muerto. Esa misma historia puede repetirse en el río Lempa si se instalan minas en la franja norte del país. Todos los desechos irán a parar al principal afluente del país”.

Para Vidalina, el futuro de El Salvador depende de elegir la vida por encima del oro. “Necesitamos apostar por la agricultura, la pesca y la soberanía alimentaria. El agua es vida, la minería destruye esa posibilidad. No podemos darnos el lujo de repetir el error”, enfatiza.

Chalatenango parece ser objetivo de los proyectos mineros. Sin embargo, existe organización de comunidades como Arcatao que priorizan el cuidado de los ríos, quebradas y otras fuentes para que el agua llegue a las casas de las personas.

Entre las voces que defienden el agua y la vida está Ebelia Menjívar. Su lucha resuena entre las montañas de Chalatenango, donde el sol se refleja en los surcos y las quebradas murmuran su historia. Ella, junto a las familias de Arcatao, cuidan el agua.

Ebelia es el cauce firme que sostiene al pueblo de Arcatao. Desde 2009 se involucró en la administración del sistema comunitario de agua, un proyecto nacido del esfuerzo y sueño colectivo de la comunidad. Actualmente es la secretaria. Su formación en administración de empresas y las capacitaciones recibidas por la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida (PROVIDA) en temas como recarga hídrica, Derecho Humano al Agua, empoderamiento y fontanería, han fortalecido su liderazgo en la gestión del bien natural en la localidad.

En su oficina, entre recibos, registros y notas de cobro, late una convicción profunda: el agua no es un bien privado, sino un bien común que se defiende desde la comunidad. “La gente confía — dice — porque sabe que los fondos son de ellos, que aquí nadie se los lleva. Esta oficina es de todos”.

Su liderazgo, acompañado por años de capacitación y de lucha, es como una corriente que no se detiene, que enseña a otras mujeres a tomar la palabra y la llave del agua.

El sistema de agua fue impulsado por la comunidad debido a la necesidad de acceso a agua potable, con apoyo de los sacerdotes Donald Ballinger y Miguel, así como el trabajo voluntario de los habitantes. Actualmente, cuenta con 580 derechos de agua abastecidos por cinco fuentes: cuatro nacimientos y una quebrada. Además, es administrado con transparencia por un comité y personal técnico.

Ebelia explica los beneficios del sistema de agua comunitario de Arcatao. “El agua le llega al chorro de las casas. Las personas ya no tienen que acarrear agua ni depender de pozos. Se abastecen con agua potable y les queda tiempo para otras actividades. También beneficia a personas mayores que ya no pueden cargar agua. Siempre gestionamos proyectos para mejorar el sistema. PROVIDA nos ha apoyado con tubería, cloro y tambos, especialmente durante la pandemia, para que las personas pudieran llenar agua”.

PROVIDA es una organización que acompaña los procesos organizativos de las comunidades en entorno a la calidad del agua y a la defensa del agua y ha sido un apoyo fundamental para comunidades como Arcatao.

Para Ebelia “el agua es vida, porque el cuerpo humano es 70 % agua y sin ella no podemos vivir. La usamos para consumo humano y para las plantas, que también generan vida”. Subraya la importancia de cuidar los ríos Lempa y Sumpul, vitales para la recarga hídrica del departamento de Chalatenango, y advierte que la minería representaría una grave amenaza por su potencial contaminante.

En El Salvador, un país que vive los impactos del uso de agroquímicos y, que ahora se ve amenazado por la minería, las mujeres crean alternativas para sostener la vida, cuidar el agua y la tierra, y para asegurar la soberanía alimentaria. Coinciden en que el agua es vida, que todas las personas tienen derecho a tener acceso a ella y que es imprescindible su uso en la vida diaria.

Pero el uso de agroquímicos ha tenido impacto durante años, provocando contaminación en fuentes de agua como ríos, pozos y acuíferos. Además, dejó un impacto en la vida de las personas, como la insuficiencia renal que en los años 2011 y 2012 fue la quinta causa de muerte de mujeres, de acuerdo al “Informe de la PDDH sobre el uso de agrotóxicos en El Salvador y el impacto en los derechos humanos”. Entre los años 2011 y 2015 también se registraron intoxicaciones por el uso de plaguicidas, según el estudio “Intoxicaciones agudas por el uso de plaguicidas en El Salvador”. Por lo que replantearse otras formas de trabajar y cuidar la tierra parecen cada vez más necesarias.

En los territorios, organizaciones como CORDES tienen una apuesta por el cuidado de la tierra y la soberanía alimentaria. Trabajan con comunidades en La Libertad y otros departamentos implementando programas para prácticas ecológicas y más amigables con el ambiente.

Para César Isio, parte del equipo técnico de CORDES, el uso de estos químicos también tienen un impacto severo en la salud del agua. “Sabemos que la mayoría de los pocos ríos que todavía quedan en nuestro país, así como algunas quebradas, se ven afectados por el uso indiscriminado de plaguicidas, sobre todo a nivel comunitario”, explica.

En ese sentido, su labor consiste en orientar y promover prácticas que reduzcan el uso de agroquímicos. “Orientamos a quienes trabajan la tierra a poner en práctica técnicas basadas en los recursos que tienen en sus comunidades, como el uso de abonos orgánicos”, menciona. De esa manera se contribuye a reducir la contaminación de ríos, quebradas, lagos y hasta del mar, que es donde todo termina.

“Buscamos orientar hacia un sistema productivo más amigable con el medio ambiente, usando abonos, repelentes e insecticidas orgánicos que permitan una producción más sana y que reduzcan la contaminación que generan los sistemas productivos convencionales”, afirma.

Ante este contexto, mujeres campesinas como María Cristina crean otras alternativas para el cuidado de la vida. Ella es originaria de la comunidad de Siberia, ubicada en el departamento de La Libertad. Junto a su familia implementan prácticas que protegen los bienes comunes. Cultivan la tierra de manera agroecológica y colocan al centro el cuidado del agua. Desde hace años trabaja en un pequeño huerto en el terreno de su casa, donde siembra verduras y plantas como chipilín, mora, berenjena, yerbabuena, chile verde, cebollín y pipián, destinados principalmente al consumo familiar.

“Mi papá fue un luchador, siempre trabajó con huertos y árboles en casa. De él aprendí. Por eso me gusta tener mi huertecito. Ahora todo lo hacemos en familia. Vamos a sembrar, trabajamos juntos. También recolectamos el agua juntos. Tenemos barriles para guardarla y regar las plantas. Ahorramos porque no compramos el agua; la jalamos del río y con ella regamos. Lo que cosechamos lo usamos para comer y, si hay extra, lo vendemos. Así no vamos al mercado a traer verdura. Además, es más saludable, porque sabemos con qué lo cultivamos”, dice María Cristina.

María Cristina también utiliza abonos y foliares orgánicos, elaborados con ingredientes naturales como cebolla, jengibre, chile y vinagre que fermenta durante 15 días. Aprendió estas prácticas en 2009 gracias a un proyecto comunitario que promovía la agricultura sostenible. Desde entonces, varias familias de su comunidad han adoptado el uso de abonos para sus cultivos de verduras, maíz y frijoles.

“Yo trabajo la tierra sin químicos. Como está cerca de la casa, preparamos la tierra con abono orgánico. Picamos la tierra, le ponemos abono orgánico y luego sembramos la semilla. Después le echamos foliar, pero un foliar que no es químico. El foliar lo hacemos con cebolla roja, jengibre, chile fuerte y vinagre. Lo dejamos en una cubeta por 15 días. Ese foliar lo usamos para fumigar las plantas, para que crezcan con fuerza y tengan un buen desarrollo, así pronto dan fruto. Usamos lo orgánico porque no es dañino para la salud”, comenta María Cristina.

Durante 40 años, Cristina ha vivido sin agua en su casa. Relata que, aunque su comunidad carece de agua potable, ella y su familia la recolectan del río en cántaros, caminando unos 20 minutos cada día para llevarla a su hogar. La guardan en barriles para regar sus plantas y abastecer las necesidades domésticas. Durante el invierno logran mantener mejor su huerto, pero en verano enfrentan grandes dificultades.

No tiene agua potable, pero sí una sabiduría heredada: sembrar sin químicos, nutrir con abono y hacer foliar orgánico, cuidar la tierra como se cuida un cuerpo. “El agua es vida —dice—, porque sin ella no somos nada”. Su esfuerzo, compartido con su familia, se traduce en alimento, ahorro y autonomía. Como un río que se bifurca, su trabajo alimenta su hogar y, cuando hay abundancia, también a su comunidad.

Tanto María Cristina como Ebelia son mujeres de ríos distintos, pero nacen de una misma fuente: la defensa del agua como derecho y la siembra agroecológica como acto de amor. María Ebelia fluye por los cauces de la organización; María Cristina, por los surcos de la tierra. Una garantiza que el agua llegue limpia a los hogares; la otra, que el alimento que brota sea sano y libre de veneno.