El siglo XXI encontró a un El Salvador en post guerra, con graves brechas de desigualdad, pobreza, violencia que iba en aumento y un territorio altamente vulnerable a los fenómenos naturales.

Los informes sobre acceso y calidad del agua en el país de los primeros años del siglo no distan de los que se generan actualmente: ya se advertía una crisis hídrica, altos porcentajes de contaminación y millones de familias sin acceso al vital líquido.

Es aquí donde las organizaciones sociales, comunitarias, colectivos y otros organismos toman la iniciativa de presentar una propuesta de ley que proteja las aguas del país de cualquier interés económico privado, que priorice su cuido y el uso para las familias salvadoreñas.

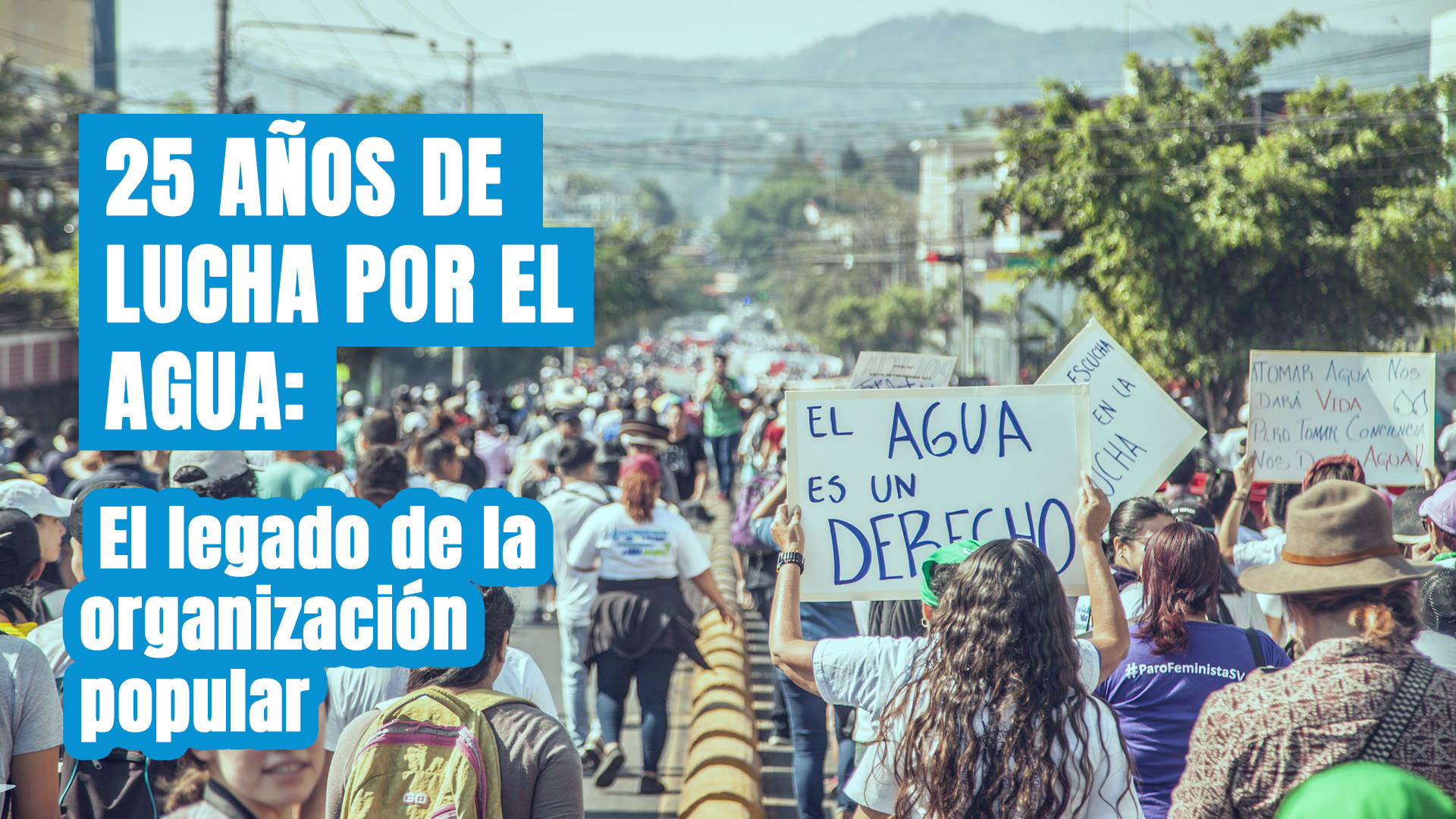

Esta es la historia de una lucha que, a juicio de algunos, culminó con la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos en el año 2021. Sin embargo, 25 años después, las organizaciones y comunidades siguen saliendo a las calles para exigir uno de los derechos más básicos de la humanidad: el derecho humano al agua.

Texto: Krissia Girón

Edición: Clanci Rosa

Video: Karen Sibrián

Diseño: Gabriela Turcios

Los primeros años del Siglo XXI fueron turbulentos para El Salvador. Los impactos de fenómenos naturales como el Huracán Mitch (1998) y los terremotos de 2001, dejaron graves consecuencias en un territorio altamente vulnerable, con una población rural que representaba el 42% de los hogares con índice de pobreza, y con el 90% de las aguas contaminadas, según un informe del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de la época.

A inicios de los 2000, la cobertura de agua potable llegaba al 62% de la población a nivel nacional. Sin embargo, en las zonas rurales solamente cubría el 25%. Además, se estimaba que quienes contaban con servicio de ANDA, “está en riesgo por la contaminación en acueductos”, según un artículo de la Fundación PRISMA

“Los problemas de escasez y contaminación del agua se magnifican por los vacíos y contradicciones institucionales. El conjunto de leyes y reglamentos relativos a la gestión de los recursos hídricos es disperso, con serios traslapes de jurisdicción y responsabilidades de aplicaciones de las instituciones públicas como ANDA, CEL, MAG, MOP y MSPAS, entre otros. La mayoría de las instituciones desarrollan actividades encaminadas a satisfacer usos que se contraponen y generan competencia por otros usos específicos del recurso. El marco institucional tampoco da respuesta a los crecientes conflictos entre usuarios y comunidades”, expresa el estudio.

Fue este contexto que llevó a organizaciones ambientalistas, que registraban las amenazas y consecuencias de un país desigual, vulnerable y con estrés hídrico, a iniciar una serie de consultas para construir un marco legal que protegiera al agua y se reconociera como un derecho humano. “Así construimos una propuesta de ley, de las más consultadas”, afirma Carolina Amaya, del equipo coordinador de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

La UNES, junto con Cáritas, se dieron a la tarea de hacer consultas en las comunidades para la construcción de una ley que tomara en cuenta las necesidades de las familias, sobre todo de la zona rural.

“Recogimos insumos, demandas desde La Unión hasta Ahuachapán. Eso lo trabajamos con Cáritas -aprovechando la base social de la iglesia católica en el país-. Planificamos 2003, 2004 y 2005 todo el proceso de consulta. Enero, febrero y marzo del 2006 vimos todo el tema de la revisión del articulado de la ley con un equipo jurídico amplio y diverso, hasta tener la propuesta de Ley General de Aguas, que presentamos un 22 de marzo de 2006, en el marco del Día Internacional del Agua”, relató.

Zulma Larín trabajaba como técnica de la UNES en ese entonces. Recuerda que las primeras discusiones sobre la construcción de una ley de agua partieron de la falta de un marco legal que protegiera al agua, pero también por los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, cuyas negociaciones concluyeron a finales de 2003.

Para las organizaciones que observaban de cerca las implicaciones de los TLC entre Estados Unidos y otros países, había un temor que el agua fuera uno de los recursos entregados a las grandes transnacionales en el marco de los tratados. Sin ley, decían, cualquier empresa colocaría un tubo y se llevaría el agua de las comunidades.

Zulma tenía como tarea sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del agua y su protección para recoger sus necesidades y demandas.

“Me tuve que ir a leer, a buscar elementos que me ayudaran a comprender cómo sensibilizarse frente al agua y cómo verla no solo de manera utilitarista, sino como un bien para el paisaje, para la poesía, para las mujeres. Todo ese marco histórico a mi me llenó el alma”, expresó.

“Los técnicos y las técnicas que estábamos en ese tiempo hicimos todo ese esfuerzo con tanto amor, que luego se unieron más organizaciones. Lo único que la ley fue solo para técnicos que leen o intelectuales. Yo siempre dije que si los libros no tienen su utilidad en el pueblo, no sirven”.

Zulma Larín, Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador

La labor de sensibilizar a las comunidades se realizó antes y después de presentada la Ley General de Aguas. En 2007, las organizaciones lanzan una versión popular de la ley, que serviría para socializar la propuesta.

“En Cara Sucia, un señor me dijo -‘Mire, Zulma, ¿y para qué hablar de esto? ¿qué vamos a ganar nosotros con que nos venga a sensibilizar con la ley de agua, si eso no nos va a sacar de la pobreza?’, y tenía razón. Yo le dije que si no tiene agua para regar sus cultivos, ¿cómo va a producir?, o si usted quiere invertir, también el agua es importante. Él se me quedó viendo y me dijo:

-’Y con esta ley ¿qué gano yo?’

-Usted solo, nada. Pero ¿qué gana el pueblo, esta comunidad? La Ley lo va a involucrar a usted en la toma de decisiones.

-¿Y usted cree que eso va a pasar?

-Bueno, esa es la propuesta, y la idea es que ustedes participen en un comité de microcuenca de la zona, a lo mejor usted participa y se da cuenta de la importancia de esto.

-‘Usted solo paja me da’

-¡Nombre, ya va a ver!

A veces lo miro en el territorio y nos acordamos de eso. ‘Ya ve’, le digo yo, ‘hoy andamos con miedo que la ley que hay nos quite los ríos’. Es difícil encontrar herramientas de convencimiento para que la gente se meta con una en esta pelea por el agua. La versión popular ayudó mucho a eso”.

Por su parte, Carolina recuerda que durante las consultas colocaban dos papelógrafos y pedían a la comunidad que escribieran cómo utilizan el agua las mujeres y los hombres. “Las mujeres empezaban a las 3 de la mañana poniendo café, lavando trastes, cocinando; y los hombres la usaban para bañarse, para rasurarse y darle agua al caballo, al menos en las zonas rurales principalmente. Ya en la zona urbana casi que era solo para bañarse porque no había caballo”.

“Ahora, las leyes ya no se sacan desde los territorios, sino desde los escritorios”.

Carolina Amaya, UNES

Las propuestas de Ley

La búsqueda por una ley que gestione el uso y la protección del agua no es nueva. Para 1999, la gestión del agua estaba contemplada en más de 20 documentos entre leyes de la República, reglamentos y códigos en diferentes ámbitos que van desde la Constitución hasta el Código Penal y Códigos Municipales.

Sin embargo, según un artículo de la Fundación PRISMA, hacía falta en todos los instrumentos un plan de transformación en la gestión del agua que incluya la participación ciudadana y el reconocimiento de la “gravedad de la crisis del agua en el país”.

Magdalena Cortéz es directora de la Fundación Maquilishuat y parte de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos. Por años, ha insistido en la importancia del cuido del agua y la conexión que existe entre este bien natural y la alta vulnerabilidad del territorio ante fenómenos naturales.

Para ella, todas las leyes e instrumentos jurídicos que gestionan el agua no estuvieron ni están armonizadas. Esto implicaría que haya una política que debería estar relacionando al agua con otros ámbitos como los fenómenos naturales, la gestión de riesgo, la contaminación ambiental, entre otros aspectos.

“Debería de existir esa articulación que una todas las políticas del Estado. Si hubiese una concatenación, el ordenamiento territorial estaría regulando que hay suelos que no son de uso urbanístico, sino que son exclusivamente para captación de agua. Y así, otros aspectos. Esto pone en desventaja a comunidades de alta vulnerabilidad, donde no tienen reservorios de agua y los afluentes están contaminados”, dijo.

La propuesta de Ley General de Aguas fue presentada en 2006. En 2007, las mismas organizaciones, ahora desde la plataforma del Foro del Agua, presentaron una propuesta de ley sobre el Subsector de Agua Potable y Saneamiento que, a grandes rasgos, abordaba las obligaciones y derechos de las personas usuarias del servicio de agua, así como el tema de las tarifas.

La Ley General de Aguas fue el resultado de varios meses de consultas con la población a inicios de los 2000. Esta propuesta fue actualizada en dos ocasiones: la primera, en 2011, donde se agregó el reconocimiento del agua como un derecho humano y algunos elementos sobre el Cambio Climático. La segunda fue en 2013, en la que se propuso que el ente rector del agua fuera centralizado y vinculado al MARN.

“La propuesta de LOS ambientalistas, decían los diputados, aunque fuimos más mujeres las que estuvimos construyendo y representando en la Asamblea”, recuerda Carolina.

Seis años después de presentada la propuesta de las organizaciones, el MARN bajo la administración del FMLN, presentó su propia propuesta de Ley General de Aguas que retoma varios elementos de la presentada en 2006. Carolina considera que gracias a esta propuesta la discusión cobró relevancia en el parlamento.

También las organizaciones presentaron una propuesta de reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, para reconocer al agua como un derecho humano. Posteriormente buscan reformar también el art. 2, para reconocer el derecho a la alimentación.

Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud, recuerda que en todas las legislaturas hubo intereses económicos que proteger.

“Había gente cañera, de la industria, de las embotelladoras, los mismos regantes, por eso la ley no caminaba. Se hubiera podido aprobar antes, pero habían discusiones que estancaron. Entre 2012 y 2017 la Asamblea se llenó de propuestas que venían de diferentes sectores”, recuerda.

“Ahí estábamos enfrentados tanto la sociedad civil con los intereses económicos de estos grupos”

Morena Murillo, Foro Nacional de la Salud.

Luego de algunos avances en la discusión de la ley, en 2017 llega la propuesta de Ley Integral del Agua, desarrollada bajo la sombrilla de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Esta proponía una participación directa de privados en el ente rector del agua.

Las discusiones en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático fueron constantes a partir de 2017. Se consultaba a cada institución involucrada y actores que habían presentado las propuestas. Zulma y Carolina recordaron, en particular, cuando en julio de 2019, llegaron a la Comisión convocadas por esta para hablar sobre el ente rector del agua y escuchar sus propuestas.

Al seno de la comisión llegaron 4 representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del agua, entre ellas Carolina Amaya, Zulma Larín y Margarita Posada, lideresa histórica del Foro Nacional de la Salud.

Al finalizar, y luego de varios momentos de tensión, trabajadores de la Asamblea apagaron las luces y los micrófonos a Carolina Amaya, quien exigía respeto a las propuestas presentadas por las organizaciones.

Las cuatro activistas se retiraron en medio de la oscuridad, una que también dejaba entrever cuál sería el futuro de la ley que, a ese entonces, ya llevaba más de 10 años de discusión.

Tanto Zulma como Carolina coinciden en que esta fue una expresión clara de los intereses que el parlamento protegía y a quienes decidía escuchar. Además, están de acuerdo en que, si quienes hubieran estado presentes hubiesen sido hombres, era probable que no los silenciaran de esta forma.

“¿Por qué estos nos apagan los micrófonos?, pensé. Si hubieran estado solo hombres ahí, a lo mejor no hubiese sido tan irrespetuosos, pero como éramos mujeres representando al movimiento social popular, a los diputados se les olvidó, o como el patriarcado es así, ¿verdad?, que impone, ‘si estas no se callan de la mejor manera, las callamos con el poder que nosotros tenemos, el control de los micrófonos y de la luz, el control del espacio”, reflexiona Zulma.

Para Carolina, fue una actitud nada sorpresiva de parte de los diputados y diputadas de ese entonces. Ellas, afirma, fueron a cuestionar que la discusión de la Comisión de Medio Ambiente giraba en torno a las propuestas presentadas por la empresa privada y sus aliados y a las intenciones de colocar a representantes de esta en el ente rector del agua. “Solo nos llamaron para mitigar una voz fuerte del pueblo. Con esa acción quedó evidenciado que no les interesaba escuchar”, dijo.

“¿Cómo vamos a poner al zorro a cuidar a las gallinas? ¿Qué pasaría?, que se las van a comer porque esa es su naturaleza. En esa misma línea, cuestionamos cómo íbamos a poner en el ente rector a la empresa privada cuando son ellos mismos quienes son los mayores consumistas de agua a través de las actividades industriales y, además, son los principales contaminantes”.

“Es ahí donde una mira también toda esta parte histórica en que las mujeres nos vemos a veces frustradas frente al poder dominante del patriarcado. Pero más tarde una dice, ‘bueno, por lo menos nos sentimos importantes frente a estos machos’, ¿verdad? Porque no pudieron callar nuestra voz”.

Zulma Larín, Red de Ambientalistas Comunitarios

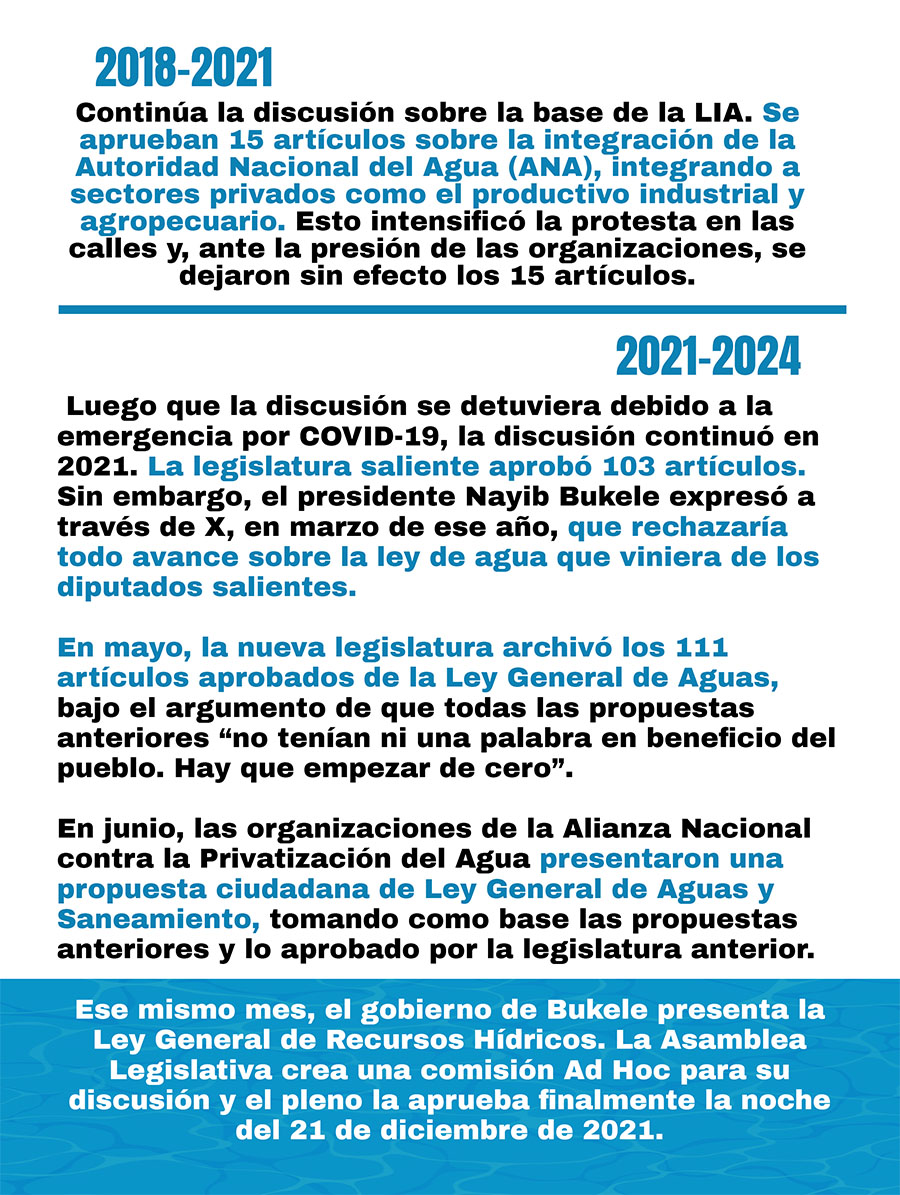

La incidencia dentro de la Asamblea por parte de las organizaciones siempre fue acompañada por el respaldo en las calles. Un respaldo que fue creciendo a medida que el agua se convertía en un punto de tensión dentro del parlamento, en especial aquellos artículos de la ley donde había que decidir qué actores participarían en el ente rector del agua.

Las tensiones crecieron luego que los partidos ARENA, PCN y PDC presentaran la Ley Integral del Agua que, entre otras, destacaba la participación del sector privado en el ente rector del agua. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático retomó esta propuesta y la utilizó como base para la discusión del marco jurídico.

Atrás quedó la propuesta de LGA y los 92 artículos ya aprobados en los años anteriores. Reiniciar la discusión utilizando como base la propuesta de la empresa privada fue para las organizaciones sociales, iglesias históricas, comunidades y universidades abrir las posibilidades de que este sector se convirtiera en juez y parte.

La gran industria representa uno de los principales actores contaminantes del agua, según el Plan de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, publicado en 2015. Este estudio afirma que, a pesar de que los vertidos industriales representan el 2%, estos son altamente contaminantes.

“Estas generalmente contienen componentes físicos, biológicos y químicos, incluyendo metales pesados, que dificultan su tratamiento, lo que es peor, en muchos casos dichos vertidos industriales se combinan con las aguas residuales del sistema de alcantarillado sanitario público, contaminando mayores volúmenes de agua”, reza el estudio.

Estos 92 artículos, recuerda Morena, no estaban relacionados al ente rector, ya que las y los diputados de la Asamblea se “saltaban” este tema, para avanzar en la discusión de la ley.

En este contexto, las organizaciones y comunidades se movilizaron en todo el país. “Arreciaron mucho las movilizaciones, las visitas a la Asamblea Legislativa: ellos llevaban, nosotros llevábamos, consultábamos, hacíamos cambios, se avanzaba en algunas cosas y todos los días íbamos, todas las veces ahí pasábamos detrás del vidrio, a veces nos llamaban técnicamente, a veces iban otros”, relata Morena.

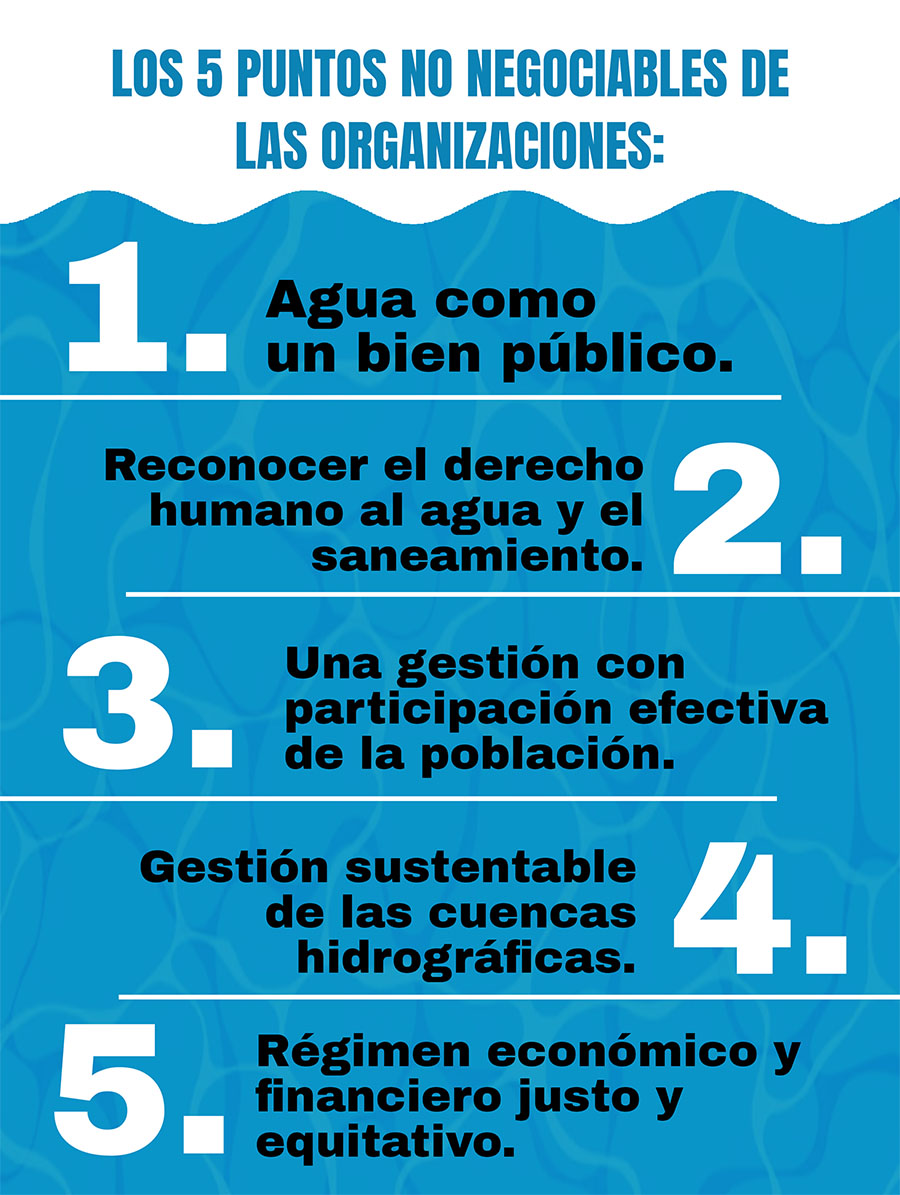

“Había bastante movilización porque nosotros sí teníamos esperanza que se realmente se aprobara y que se iba a lograr por lo menos mantener los cinco puntos no negociables que llevábamos en nuestra propuesta”

Morena Murillo, Foro Nacional de la Salud.

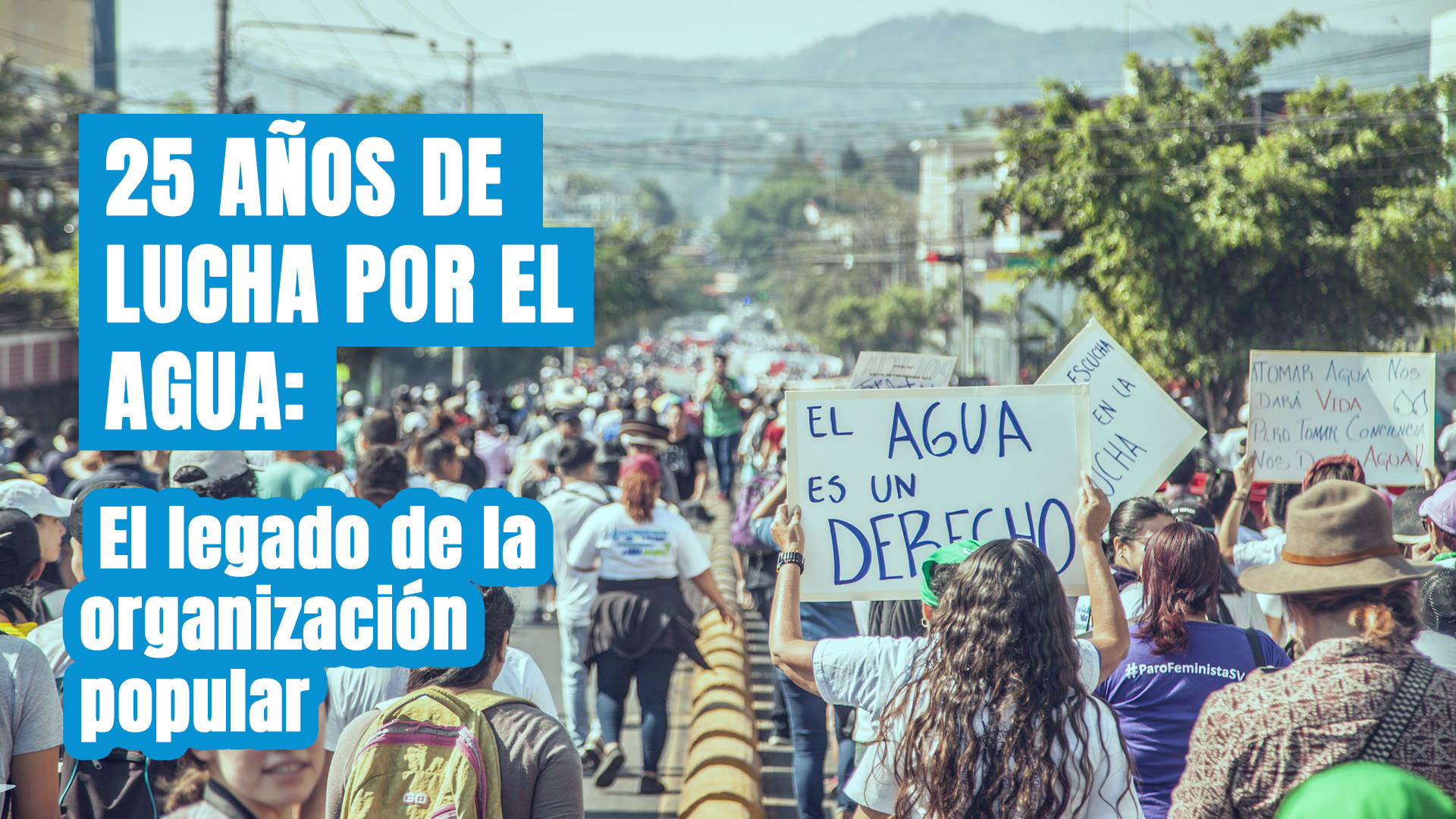

Las movilizaciones mermaron con la pandemia y los cambios en la legislatura. El periodo 2021-2024, dominado por el oficialista Nuevas Ideas, archivó las propuestas discutidas por más de 10 años en el parlamento. En junio de 2021, el gobierno presentó su propia propuesta que denominó: Ley de Recursos Hídricos.

Un estudio de la Universidad de El Salvador que realizó observaciones a la Ley de Recursos Hídricos, expresa que algunos de los puntos positivos de la ley se encuentran en el reconocimiento del derecho humano al agua, la visión del agua como un bien público y la priorización del uso doméstico, entre otros.

Sin embargo, consideran que la falta de un enfoque de cuencas podría no garantizar el agua para las futuras generaciones, ya que desprotege las cuencas hidrográficas del país. Algo con lo que coinciden todas nuestras entrevistadas para este especial.

El enfoque de cuencas, explican, protege el agua en el territorio del que dependen los ríos y otros cuerpos de agua. Sin esta protección, la explotación de recursos por parte de la gran industria sería desmedida. Esta es una de las principales preocupaciones al hablar de la reciente Ley de Minería, aprobada en diciembre de 2024 y que ha reactivado la movilización social por el agua y el territorio.

“Esta ley, a la gente le costó mucho trabajo y principalmente a las organizaciones ambientalistas que se pusieron al frente de esa lucha”.

Morena Murillo, FNS

Al consultarles a nuestras entrevistadas qué significa para ellas ser defensoras de derechos humanos, todas coincidieron en que luchar por el agua, la salud y la naturaleza es luchar por la vida, sobre todo de las comunidades más olvidadas por el Estado.

Morena y Carolina recordaron la presencia y el legado de Margarita Posada, lideresa del Foro Nacional de la Salud, precursora de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y de otros espacios de articulación del movimiento popular.

Margarita estuvo al frente de cientos de marchas, conferencias, conversatorios y diferentes acciones que marcaron la lucha por el derecho al agua en los últimos 25 años. Ella falleció el 13 de julio del 2020 mientras se le negaba uno de los derechos por los que más luchó: el derecho a la salud.

Para Magdalena Cortéz, ser defensora del agua es defender la vida y la casa común. Para Zulma Larín significa esperanza, la posibilidad de justicia para la naturaleza y creer que otro mundo sí es posible.

Carolina considera que su labor es un desafío, ya que casos como la persecución a los 5 líderes de Santa Marta, entre otros, ponen de manifiesto amenazas para las personas defensoras. Sin embargo, considera que las comunidades y las mujeres le dan la certeza de estar en el camino correcto.

Por su parte, Morena Murillo busca inspiración en las defensoras comunitarias, esas que tienen el valor de enfrentarse cotidianamente a las grandes empresas, a desalojos, a la deforestación. “Ellas y ellos nos dan el valor para seguir luchando”, dijo.